Угадайте, сколько времени способна проработать лампа накаливания?

Общеизвестно, что лампы накаливания довольно быстро перегорают. Но, как оказалось, существует по крайней мере одна такая лампа, которая уже проработала более 100 (точнее, 115) лет. Она находится в г. Ливермор (США, Калифорния) на станции местной противопожарной службы. Именно там эта лампочка-долгожительница была включена летом 1901 г. и с тех пор работает практически непрерывно. Сейчас она загнесена в Книгу Гиннеса в качестве самой долговечной лампы накаливания. Перед этим специалисты из «General Electric» провели специальный технический аудит, который подтвердил, что это именно та лампочка, которая была включена 115 лет назад.

Столь высокой долговечности «столетней», или как её ещё прозвали, «Ливерморской» лампы способствует режим её работы: она горит практически непрерывно, количество включений/выключений минимально (за 100 лет её выключали всего несколько раз) на сниженной мощности (4 Вт), при очень сильном «недокале», и соответственно с крайне низким КПД. Эта лампа используется для ночного (дежурного) освещения. За время службы её несколько раз переподключали на новые места. Самое позднее такое переподключение произвели в 1976 г. Тогда «Ливерморскую» лампу выключили на 22 минуты.

Неизвестно, сколько эта столетняя лампа ещё проработает, но после того, как она все же перегорит, Ливерморская лампа будет помещена в музей Рипли.

Современные источники света

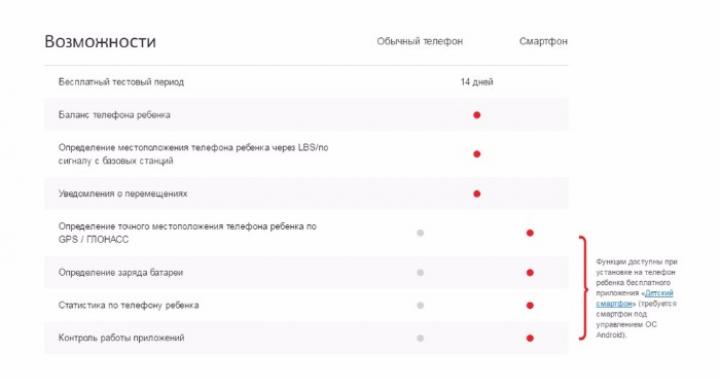

Программы по энергосбережению предполагают замену светильников с традиционными источниками света, каким является Ливерморская лампа, на светодиодные, и светодиодные панели оптимально подходят для решения таких задач в сфере внутреннего освещения. Светодиодные панели (LED панели) применяются для освещения бытовых, административно-офисных, торговых, развлекательных и производственных помещений. Стоит сказать, что лед панели применяют в настоящее время в большей степени для торгово-офисных зданий, но они прекрасно вписываются в современный интерьер жилых помещений. Кроме того, светодиодные панели купить в Украине достаточно легко, для этого всего на всего надо зайти в интернет-магазин "Сила света".

Суд над электричеством

На заре электрификации преимущество электрического освещения не было столь очевидным, как нам кажется сейчас, с высоты почти полуторавекового опыта. К тому же в дело вмешались экономические интересы. Массовая замена газовых осветительных приборов на электрические грозило серьезными убытками (и даже разорением) английским газовым компаниям, которые развязали против электрического освещения настоящую информационную войну.

В 1879 году Британским парламентом было принято решение об учреждении специальной комиссии, которая должна была разобраться с огромным потоком правдивой и ложной информации и вынести вердикт относительно перспектив развития осветительной индустрии с использование электричества. Этой комиссии были даны самые серьезные полномочия. Явка свидетеля, вызванного на заседание данной комиссии, как и дача им правдивых показания были также обязательны, как если бы речь шла о вызове в суд. Работа самой комиссии также была построена по образцу суда. Вот только ответчик был крайне необычный – природное явление, известное под общим названием «электричества».

Члены комиссии заседали на судейских местах, свидетели «обвинения» и «защиты» давали свои показания и отвечали на вопросы, причем весь ход заседаний тщательно стенографировался. В качестве вещественных доказательств было предъявлено изрядное количество разных электроприборов, работа которых демонстрировалась здесь же. Так же комиссии было представлено к рассмотрению множество чертежей, графиков, диаграмм и т.д.

Аргументы свидетелей «обвинения», то есть противников электрического освещения сводились в основном к тому, что электрических свет «холоден, бесчувственен и мертв» (так заявил один художник), «он искажает цвета, поэтому при нем трудно подбирать одежду, а кроме того при электрическом освещении лицо кажется бледнее, чем на самом деле» (мнение одной леди). Торговцы с недавно электрифицированного, Биллингсэтского рынка утверждали, что при электрическом освещении рыба теряет товарный вид и у них падают продажи. Кроме того, практически все противники электрификации жаловались на раздражающее мигание осветительных электроприборов и вызываемое ими ощущение рези в глазах.

Сторонники электрификации, они же, «свидетели защиты электричества» объясняли, что, смотреть включенные лампы разглядывать не следует, как никто не смотрит прямо на солнце в погожий день. Эффект «мигания» объяснялся техническим браком, качественно изготовленные электрические фонари светили ровно (и это было продемонстрировано). Что же касается искажение цветовосприятия, то традиционные на тот период свечи и газовые фонари искажали цвета ещё сильнее, а так ненавидимый дамами эффект «бледной мертвенности» кожи лица наблюдался только, если помещение (пространство) освещалось газовым и электрическим фонарем одновременно.

Комиссия заседала долго, но затем вынесла окончательный вердикт. Было решено, что имеющиеся знания о закономерностях электричества и развитие электротехники достигло уровня достаточного для массового производства и внедрения электроприборов. Электрическому освещению была предоставлена возможность конкурировать с газовым и другими традиционными его видами (свечным, керосиновым и т.д.) Специальным пунктом постановления было запрещено привлекать газовые компании к организации электрического освещения, поскольку они «абсолютно некомпетентны в области электротехнике».

Рекордсмены мощности

Абсолютное первенство по мощности непрерывно излучаемого света удерживает дуговая лампа, наполненная под давлением инертным газом – аргоном. Она потребляет 313 кВт электроэнергии и излучает световой поток силой 1,2 мегаканделл. Эту лампу изготовила в 1984 г. Канадская компаниия «Вортек индастриз».

Из серийной продукции наиболее мощным осветительным прибором в истории был прожектор, который производился в военных целях с 1939 по 1945 гг компанией «Дженерал электрик». Конструкция его разрабатывалась в НИЦ Херста (Великобритания, Лондон). Этот прожектор потреблял 600 кВт электроэнергии. Яркость его дуги достигала 46,500 кд/кв. см. Отражатель параболической формы имел диаметр 3,04 м. В результате создавался луч света, интенсивностью 2,7 мегакандел.

Долговечность против эффективности

Когда лампы накаливания только были изобретены, с ними проводилось множество экспериментов и исследований. Именно в этот период удалось установить, что максимально возможный КПД (здесь: процентное отношение энергии испускаемого света видимого спектра к потребляемой электроэнергии) составляет 15% и достигается при температуре нити накаливания 3400К. Однако ресурс таких ламп составлял всего несколько часов, и все попытки его увеличить не увенчались успехом. Однако, если нить разогревается «всего» до 2700К, рабочий ресурс лампы составляет примерно 1000 часов. Правда, её КПД при этом снижается до 5%.

Именно такие лампы и производились массово на протяжении более 100 лет. Используются они и сейчас. Только 5% от потребляемой электроэнергии преобразуется в световое излучение. Остальные 25% энергии выделяются в виде тепла. Так, что лампы накаливания корректнее называть не «осветительным», а «отопительным» устройством.

Зависимость яркости горения лампы от величины напряжения

Прежде на территории РФ стандартным напряжением для бытовых сетей было 220 V. Но в 2005 г. был принят новый ГОСТ и теперь стандартным считается напряжение в 230V. Причем допустимым считается 10%-е отклонение от номинального значения в любую сторону. То есть в конкретной бытовой розетки и конкретный момент времени напряжение может составлять от 207 до 253V, и это будет считаться нормальным. Прежний стандартный номинал в 220V входит в данный диапазон, поэтому массовой замены электрооборудования не потребовалось.

Был проведен эксперимент по измерению светового потока, испускаемого лампой накаливания при различных значениях напряжения, которые задавались посредством ЛАТРа. Для проведения опыта взяли матовую лампу 230V 60W Osram CLAS A FR60 230V E27. Согласно информации на упаковке, она обеспечивает интенсивность потока света в 710Лм. Результаты измерений реальной светимости, при различных величинах напряжения, возможных в сети (207 – 253V) оказались весьма примечательны.

При отклонении реального напряжения от номинала на 10% (напоминаем, такое отклонение считается допустимым) в любую из сторон, яркость свечения этой лампы менялась, минимум, на 30%. Так при самом низком из допустимых значений напряжения в 207V, эта, номинально 60-и ватная лампа светила как 40-а ватная. Правда и при напряжении строго соответствующем номиналу в 230V, лампа не развивала интенсивности потока света в 710 Лм., которые были заявлены в её параметрах. И это все же лампа от мирового лидера данной отрасли, "OSRAM". Есть основания считать, что с лампами других производителей, в том числе и отечественных, дело обстоит ещё печальнее.

Отметим, что современные лампы на светодиодах подобной зависимости от напряжения в сети не подвержены. Даже при очень серьезных перепадах напряжения (в том числе и считающихся «аварийными») светодиодные лампы продолжают светить одинаково. Устройство таких ламп обязательно предполагает наличие драйвера питания, как раз и выполняющего функции «стабилизатора».

В обычных лампах накаливания всё просто: колба и вольфрамовая нить. Светодиодная лампа устроена гораздо сложнее и её качество зависит от качества светодиодов, люминофора и электроники.

Есть три важных параметра, влияющих на качество света, которое даёт лампа:

1. Пульсация света. Многие некачественные лампы имеют высокий уровень пульсации (мерцания) света. Такой свет визуально некомфортен и человек от него быстро устаёт. При переводе взгляда с одного предмета на другой виден стробоскопический эффект (видно как бы несколько предметов вместо одного). Человеческий глаз воспринимает пульсацию более 40%. Есть два способа проверить наличие пульсации света - карандашный тест (берём обычный длинный карандаш за кончик и начинаем быстро-быстро двигать им по полукругу туда и обратно. Если отдельных контуров карандаша не видно, - мерцания нет, если же видно «несколько карандашей» - свет мерцает) и проверка с помощью камеры смартфона (если посмотреть на свет через камеру смартфона, как правило при мерцании света по экрану будут идти полосы, причём чем они ярче, тем мерцание сильней). Лампы с видимой пульсацией нельзя использовать в жилых помещениях.

2. Индекс цветопередачи (CRI). Спектр света светодиодной лампы отличается от спектра солнечного света и света обычной лампы накаливания. Хоть свет и выглядит белым, некоторых цветовых компонентов в нём больше, а некоторых меньше. CRI показывает, насколько равномерен уровень разных цветовых компонентов в свете. При низком CRI света хуже видны оттенки. Такой свет визуально неприятен, причём понять, что в нём не так, очень сложно. У ламп накаливания и солнца CRI=100, у обычных светодиодных ламп он больше 80, у очень хороших больше 90. Лампы с CRI ниже 80 в жилых помещениях лучше не использовать.

3. Угол освещения. Светодиодные лампы типа «груша» бывают двух видов. У первых защитный колпак имеет форму полусферы, имеющей такой же диаметр, как и корпус. Такие лампы совсем не светят назад и если в люстре они светят вниз, потолок будет оставаться тёмным, что может быть визуально некрасиво. У второго вида ламп прозрачный колпак имеет диаметр больше корпуса и лампа немного светит и назад. Лампы на светодиодных нитях или прозрачных дисках имеют такой же большой угол освещения, как обычные лампы накаливания. Галогенные софиты дают узкий луч света с углом освещения около 30 градусов, а большинство светодиодных софитов светят рассеянным светом с углом около 100 градусов. Такие лампочки в подвесном потолке «слепят» из-за слишком широкого угла. Только некоторые светодиодные софиты имеют линзы и такой же узкий угол освещения, как у галогенных ламп.

И ещё три проблемы, с которыми можно часто столкнуться у светодиодных ламп:

1. Несоответствие светового потока и эквивалента заявленным значениям. К сожалению, часто на упаковке светодиодных ламп пишут завышенные значения светового потока и эквивалента. Можно встретить лампы, на которых указан световой поток 600 Лм и то, что лампа заменяет 60-ваттную ламу накаливания, а по факту она светит только, как 40-ваттная лампа.

2. Несоответствие цветовой температуры заявленной. Очень часто встречаются лампы, цветовая температура света которых отличается от того, что обещает производитель. Вместо 2700К можно встретить 3100К, а вместо 6000К даже 7200K.

3. Преждевременный выход ламп из строя. Производители указывают срок службы светодиодных ламп от 15000 до 50000 часов, по факту же лампы иногда ломаются через несколько месяцев работы.

Факт №1: среди ламп есть долгожители

Как известно, лампочки накаливания недолговечны. Однако существуют среди них долгожители. Так, в городке Ливермор в Калифорнии на пожарной станции есть обычная лампочка, которая работает беспрерывно (точнее, с небольшими перерывами) уже на протяжении 115 лет. Впервые ее включили летом 1901 года. Лампочка занесена в Книгу Рекордов Гинесса как самая долговечная лампочка . Компания General Electric подтвердила этот факт специально проведенным техническим аудитом.

«Столетняя лампочка» или «лампочка из Ливермора», как прозвали ее в народе, горит непрерывно на малой мощности (4 Bаттa), в глубоком недокале, при очень низком КПД. Первоначально она использовалась для ночного освещения и пару раз меняла место расположения. Последний раз в 1976 году, для чего она выключалась на 22 минуты.

Пожарная станция Ливермор-Пезантон не планирует замену своей знаменитой лампочки. Несмотря на то, что польза от лампочки минимальна, она стала знаменита, сделав таким образом обычный городок Ливермор известным на весь мир. На пожарной станции организованы экскурсии, лампочку посещают множество людей. На нее круглосуточно направлена веб-камера. Для «лампочки Ливермора» создали вебсайт и музей.

Сотый день рождения лампочки отмечался в 2001 году большим мероприятием с барбекю и живой музыкой. Три группы играли музыку пятидесятых и начала ХХ века. Жители городка Ливермор, на который благодаря лампочке внезапно свалилась популярность, решили отмечать дни ее рождения городскими праздниками.

Ливерморская лампочка поучаствовала в фильме про запланированное устаревание и сговор производителей. На заре капитализма инженеры действительно старались проектировать качественные и долговечные предметы потребления, и у них это получалось, пока им этого не запретили хозяева фабрик, заинтересованные в том, чтобы лампочки перегорали чаще и чтобы, соответственно, их можно было больше продавать. Поэтому сейчас таких долгоиграющих лампочек уже нет. Аналогичные современные лампы накаливания работают примерно тысячу часов, и это считается нормой.

Когда же ливерморская лампочка в конце-концов перегорит, то ее не выбросят на свалку. Музей Рипли стоит первым в очереди на останки самой долгоживущей лампочки в истории человечества.

Факт №2: суд над электрической лампочкой

Внедрение научно-технических достижений в повседневную практику нередко сталкивалось с таким противодействием, что поборникам нового приходилось порой использовать форму судебного процесса с обвинителями, защитниками и судьями для доказательства преимуществ новой техники.

Удивительно, но факт, что с помощью судебного процесса пришлось доказывать широкой публике, казалось бы, очевидные преимущества электрического освещения. Для этого в марте 1879 года английский парламент учредил комиссию, которая должна была положить конец кривотолкам и нелепым слухам, распускавшимся противниками электричества - газовыми компаниями. Комиссия обладала значительными полномочиями: она имела право вызывать всех свидетелей, каких сочтёт нужными, и на тех же правах, на которых их вызывает суд. Дознание производилось так же, как судебное следствие. Ответчиком было электричество.

Свидетели давали показания относительно его свойства и действий, стенографисты записывали их. Члены комиссии занимали судейские места. Стол с вещественными доказательствами был заставлен различными электрическими приборами, с которыми тут же проводились опыты. Стены покрывали чертежи и диаграммы.

Доводы свидетелей обвинения были следующими. По мнению художников, электрический свет “холоден и представляет мало экспрессии”. Английские леди находили, что он придает “какую-то мертвенность лица и, кроме того, затрудняет выбор одежды, так как освещенные электрическим светом костюмы кажутся иными, чем при вечернем освещении”. Торговцы Биллинсгсэтского рынка жаловались на то, что “электрический свет придает дурной вид рыбе и просили снять устроенное у них освещение”. Многие жаловались на резь в глазах и мигание света. Свидетели защиты терпеливо разъясняли, что следует смотреть не на фонари, а на освещенные ими предметы, что смотреть прямо на солнце еще больнее, но никто не ставит это в вину солнечному свету. Что мертвенность лица замечается только “при смешении газового света с электрическим”. Что “мигание” дуги в лампах от некачественно изготовленных электродов. И т.д. и т.п.

В приговоре комиссия постановила, что электрический свет вышел из области опытов и проб и ему необходимо предоставить возможность конкуренции с газовым освещением. Комиссия запретила передавать электрическое освещение газовым компаниям, “как некомпетентным в вопросах электротехники”.

Что же касается экономичности, то электротехнике предстояло пройти еще длительный путь - к созданию центральных электрических станций, линий электропередачи и распределительных устройств.

Факт №3: самый мощный источник искусственного света

Самым мощным источником постоянного света является аргонная дуговая лампа высокого давления с потребляемой мощностью 313 кВт и силой света 1,2 млн. кандел, изготовленная фирмой «Вортек индастриз» в Ванкувере (Канада) в марте 1984 г.

Самый мощный прожектор выпускался во время второй мировой войны, в 1939...1945 гг., фирмой «Дженерал электрик». Он был разработан в Научно-исследовательском центре Херста (Лондон, Англия). При потребляемой мощности в 600 кВт он давал яркость дуги в 46"500 кд/см2 и максимальную интенсивность луча 2,7 млн. кандел от параболического зеркала диаметром 3,04 м.

Факт №4: КПД лампы накаливания составляет всего 5%

На заре появления ламп накаливания, до начала их массового производства, было установлено, что при температуре 3400К коэффициент полезного действия лампы 60 Вт максимален - 15%, при этом время горения лампы всего несколько часов. П ри температуре 2700К КПД = 5%, время горения порядка 1000 часов. Поэтому производителям ламп накаливания необходимо было выбрать между КПД и временем горения лампы. И сейчас общепринятым стандартом лампы накаливания считается температура 2700К при КПД 5% и временем горения около 1000 часов. Это значит, что всего 5% от всей потребляемой электрической энергии лампа преобразует в энергию света. А остальные 95% - в тепловую энергию! По сути, лампа накаливания - это скорее тепловой прибор, чем источник света.

Факт №5: яркость лампы накаливания сильно зависит от напряжения в сети

Раньше в России в основном использовался стандарт сетевого напряжения 220 вольт. С 2005 года по ГОСТу в сети должно быть напряжение 230 В ±10%, то есть от 207 до 253 вольт. Старый стандарт 220 В попадает в этот диапазон, поэтому фактически со старым оборудованием никто ничего не делал - в большинстве розеток нашей страны как было 220, так и осталось.

Был измерен световой поток обычной лампочки накаливания при разных напряжениях, задавая их с помощью ЛАТРа. Для эксперимента использовалась матовая лампа 230V 60W Osram CLAS A FR60 230V E27 , на упаковке которой указано значение светового потока 710 Лм.

Ниже представлен график полученных измерений светового потока 60-ваттной лампы на разных напряжениях:

Как следует из полученных данных, при изменении номинального напряжения 230 V на 10% в обе стороны, световой поток данной лампы изменяется более чем на 30%! При минимально допустимом напряжении по ГОСТу 207 V световой поток уже соответствует 40-ватной лампе. И даже при нормальном напряжении 230 V лампа не выдаёт световой поток, заявленный в характеристиках. Напомним, что это лампа OSRAM (Германия). Что уж говорить про наши отечественные лампочки...

Стоит отметить, что светодиодные лампы такой зависимостью не страдают. Они дают постоянный световой поток при изменении напряжения питания в очень большом диапазоне. Весь секрет в том, что в конструкцию светодиодных ламп входит миниатюрный драйвер питания, который и является стабилизирующим элементом.

Факт №6: зажечь 60-ватную лампу без проводов можно на расстоянии в несколько метров от источника

Чтобы передать 60 ватт электричества на расстояние более двух метров (при бытовом напряжении 220 В) приходится использовать медные магнитные устройства 60 сантиметров в диаметре. Уменьшение их габаритов позволительно лишь с использованием более дорогостоящих проводящих материалов. Именно такой опыт совсем недавно провел процессорный гигант Intel.

Используя явление магнитного резонанса, эффект Зеемана и специальные улавливающие антенны (все "новшества" были придуманы еще в XIX веке), доцент кафедры физики Массачусетского Технологического Университета Марин Солячич совместно со своими коллегами и студентами СМОГ ЗАЖЕЧЬ 60-ВАТТНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПУ, НАХОДЯСЬ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ ИСТОЧНИКА (такая технология передачи энергии получила название WiTricity). К источнику и приемнику "прикрутили" настроенные на одну и ту же частоту медные катушки. Одна из них (источник) подключалась к розетке, а другая улавливала энергию, даже когда между устройствами находилось тонкое бумажное ограждение. Частота резонирования катушек составляет всего 10 МГц.

Факт №7: лампа, горящая под ЛЭП

В подмосковном городе Красногорске есть участок высоковольтной 500-киловольтной линии электропередач, где очень сильно провисают провода. Настолько сильно, что под ними попросту страшно ходить: расстояние до них от земли составляет всего около 5 метров. При езде на велосипеде от руля сильно бьет током, а пройтись в дождь с зонтиком в тех местах решится только сумасшедший. Причем, провода расположены не на пустыре, а прямо в жилой зоне. Рядом дома и больница.

Но речь здесь не о санитарных нормах, а о физике. Дело в том, что ЛЭП создает довольно сильное электрическое поле, которое в комбинации с низковисящими проводами может дать интересный эффект: люминесцентная лампа горит без всяких проводов и других ухищрений под линией электропередач. Лампа самая обыкновенная, точно такие же используются для освещения в офисах. Лампа горит не только на земле, но и просто в воздухе, а также в руках.

Почему светится лампа? Из-за напряжения на ее концах, которое в свою очередь возникает из-за электромагнитного поля, создаваемого ЛЭП. Электростатический потенциал на проводах очень высок, а потенциал на земле, как известно, нулевой. Иными словами, между проводами и землей существует разность потенциалов, или напряжение. И на концах лампы тоже существует разница потенциалов, потому что один из концов стоящей вертикально лампы всегда ближе к проводам, а второй дальше от них либо находится на земле.

Но эта разность потенциалов все же достаточно мала, чтобы дать ток такой силы, который представлял бы опасность для человека. А раз ток такой слабый, то и лампу он зажечь не должен. Кроме того, люминесцентные лампы устроены не так-то просто: внутри расположены специальные стартеры, которые зажигают ее особым способом. Почему же лампа горит?

Потому что такие лампы в принципе горят по другим причинам. Вместо раскаленной вольфрамовой дуги внутри стеклянной трубки имеются пары ртути, которые создают ультрафиолетовое излучение (преобразовываемое в видимый свет белым люминофором на стекле) за счет напряжения, но не на концах лампы, а на протяжении всей ее длины, то есть и на контактах, и на самой ртути. Поле под линией электропередач создает разность потенциалов на парах ртути внутри лампы, заставляя их светиться. Поэтому для свечения не нужен стартер, поэтому под ЛЭП не светятся обычные лампы накаливания и поэтому человека не убивает ударом тока. Просто в основу наблюдаемого эффекта положена несколько иная природа.

Лампа светится очень сильно, если воткнуть ее в землю, немного слабее, если держать ее вертикально в руках и еще слабее, если держать ее горизонтально. Причина в разном напряжении на лампе: воткнутый в землю конец дает моментальный путь для стекания тока, а вертикальное положение создает большую разницу потенциалов за счет разного расстояния от концов лампы до проводов.

До изобретения электрического источника света люди освещали помещения восковыми свечами, масляными лампами, керосиновыми светильниками. Представляем интересные факты о лампе накаливания.

История создания

Созданием лампочек занимались по отдельности два изобретателя - Александр Лодыгин, уроженец России, и Томас Эдисон из США. Оба ученых сделали большой прорыв и вклад в электротехнике.

В 1872 году Лодыгин поместил угольный стержень в стеклянный сосуд из которого предварительно откачал воздух. В 1874 изобретатель получил патент на свою угольную лампу. Позже Лодыгин предложил провести замену угольного стержня на вольфрамовый. Нить из этого материала до сих пор используется в современных лампах.

Томас Эдисон очень долго работал над тем, чтобы создать лампу, которую можно будет использовать долго, и в 1878 году у него это получилось. В первой его лампочке была использована обугленная стружка, полученная из японского бамбука. Также изобретатель создал цоколь и патрон, использованные в лампочке.

В производстве вольфрамовую нить в лампочках начали повсеместно использовать в начале 20 века - в 1909 году. И уже через несколько лет лампочки начали заполнять газами - азотом, криптоном или аргоном, а нить приобрела современный вид - спиральный.

Современная лампа накаливания

В современных лампочках в основном используют вольфрамовую нить в качестве тела накала. Электрический ток проходит через нить, она нагревается до 2500 о С и излучает свет, очень близкий к дневному.

Защиту от воздействия атмосферного воздуха осуществляет стеклянная колба. Основание изготовляется из свинцового стекла, а колба - из известкового. На данный момент большая часть ламп заполняется инертными газами, исключение - маломощные лампочки (25 Вват), с которых выкачивают воздух (вакуумные).

Один из частей лампы - цоколь - является неким проводником между сетью и лампочкой. Благодаря ему лампа крепится в патроне. Внешние элементы патрона - это контакты, а внутренние - электроды (токовые вводы).

Колба разных ламп имеет различную форму: грушевидную, овоидную, рефлекторную, в форме свечи. Также лампы накаливания различаются по мощности и по применению.

Некоторые физические особенности

Сама же лампа накаливание больше является не источником света, а источником тепла. Коэффициент полезного действия лампы составляет всего 5 процентов, остальные 95 уходят на тепловой эффект. Жизнь лампы при этом около тысячи часов.

До изменения в ГОСТ до 2005 года в Российской Федерации использовали стандарт напряжения в сети 220 В. С 2005 сетевое напряжение стало 230 с пределом погрешности в 10 процентов, т.е. нормой напряжения в сетях является от 207 В до 253 В. Одна из важных характеристик ламп накаливание - это световой поток. В отличие от светодиодных ламп, лампы накаливания очень зависят от напряжения в сети.

В ходе эксперимента с германской лампочкой Osram, значение светового потока которой равен 710 Лм при параметрах 230 В и 60 Вт, была выяснено, что зависимость светового потока от напряжения была колоссальная! Измерения при напряжении 207 В показали 416 Лм, а при 253 В- 890 Лм. Так же эксперимент показал не только большой разброс, но и то, что лампа не попадает и в свои характеристики: при 230 В световой поток был меньше, и составлял 628 Лм, и только при 237 В он достиг своему заявленному числу - 710 Лм.

Самая старая лампа

В американском городе Ливермор, что в Калифорнии, находится самая старая лампочка, которой 118 лет. Включили ее в далеком 1901 году на пожарной станции и она работает фактически беспрерывно. Эта лампочка была занесена в Книгу Рекордов Гинеса, как самая долговечная. Изготовлена была в конце 90-х годов 19 столетия.

Сама она - маломощная, мощностью 4 ватта, имеет очень маленький КПД и очень бледная (имеет глубокий недокал). Лампочку все же пару раз выключали - из-за ее «переездов» на другую улицу (1901, 1903 и 1976 гг.), реконструкции здания (1937 г.) и перебоев в электроснабжении (30-70-е года ХХ века). После последнего переезда в 1976 году лампа ни разу не гасла.

Лампочка приобрела известность не только себе, но и своему городу - тысячи людей приезжают на экскурсию, чтобы посмотреть на долгожительницу. В 2001 году в честь столетия лампы проводились торжества. Когда лампочка погаснет, не выбросят, а отдадут в музей.

В 1801 году английский физик сэр Хампфри Дэви показал, что нить из платины способна излучать свет. Правда, образец испарялся слишком быстро, не удавалось извлечь из процесса пользу. Сегодня поговорим о видах ламп и истории создания. Пробежимся по иностранным ресурсам. Надеемся, обзор про историю и разновидности ламп освещения получится интересным.

Лампочки накала

Первыми в истории стали лампы накала. До Томаса Альвы Эдисона изобретатели предпринимали попытки получить работающие приборы, идя по стопам сыра Хампфри Дэви, но успешными действия назвать оказывалось сложно. Сложность заключалась в мгновенном окислении материала нити накала атмосферным кислородом. Гораздо проще получалось с молниями. В 1809 году сэр Хампфри Дэви получил разряд между двумя стержнями из углерода. Подобный прототип разрядных ламп использовался ещё недавно, причём успешно. Изобретение, продемонстрированное в 1810 году Королевскому институту Великобритании, называлось – дуговая лампа.

Нечто похожее на электрический фонарь сделал Джеймс Боэмен Линдсэй в 1835 году. Он изучал иные решения, вдобавок осталось мало сведений о деятельности изобретателя, но зафиксированы его попытки читать книгу с большого расстояния. Линдсэй добивался результата, освещая книгу. Потом внимание светила науки устремилось на беспроводной телеграф, где точки и тире фиксировались длительностями свечения. Расстояние оказывалось потрясающее по тем временам, а скорость мгновенной.

Пятью годами позже преимущества электричества пришлись по душе британскому учёному Варрену де ля Ру, догадавшемуся поместить нить из платины в вакуумную колбу. Его изобретение основывалось на догадках, что высокая температура плавления платины означает: спираль не просто испаряется, а сгорает, окисляется. Следовательно, требуется изолировать нить от кислорода. Создавалась почти лампочка накала, если не считать отсутствия цоколя с резьбой. Коммерческий эффект от использования платины в качестве источника освещения явно не обещал стать заоблачным.

В 1841 году дизайн первых лампочек накала слегка изменился. В детище Фредерик де Молейна виделся гибрид между изобретениями сэры Хампфри Дэви: мелкая угольная крошка призывалась светиться между двумя электродами из платины, заключёнными в вакуумную колбу. Налицо попытки снизить стоимость устройства лампочек накала. Пока, наконец, в 1845 году гениальный американец Джон Веллингтон не догадался сделать нити полностью из углерода (что сегодня используется в карбоновых нагревателях). Изобретение не добавило учёному лет жизни, работы по созданию лам накала продолжил Роберт Нуди, демонстрирующий новинки, большинство сегодня доступны для обозрения в музее замка Блуа.

Наш соотечественник Александр Николаевич Лодыгин в 1872 году изобрёл лампочку накала и двумя годами позже взял на устройство патент. Быстро убедившись, что железо и угольные стержни мало дают в этом плане, русский изобретатель продолжал исследования. Судьба сложилась так, что Лодыгин покинул Россию, по причине преследования со стороны правительства движения революционеров. С 1883 года наравне с прочими направлениями занимался производством первых ламп накаливания во Франции. Работал над вещами из области строительства и техники. Лодыгину впервые пришла идея в качестве нити накала использовать тугоплавкие металлы (вольфрам, хром, титан), работающие и сегодня.

В результате патенты оказались перекуплены американской корпорацией Дженерал Электрик. А изобретатель лампочки накала вернулся в Россию с кипой чертежей и изобретений. Работал преподавателем, но после революции эмигрировал в США, где и умер. Между тем, мир не стоял на месте. Не стоит думать, что первая электрическая лампочка появилась на свет силами единственного учёного. Множество людей работали в указанном направлении. К примеру, с 1854 года над нитями из карбонизированного бамбука работал Хайнрих Гёбель. В качестве колбы для лампы накала использовалась бутылка с откачанным воздухом. Упомянутого человека считают изобретателем первого удобоваримого варианта светильника.

Кто в действительности изобрёл лампочку накала

Множество историков считают, что всерьёз плюсы и минусы ламп накала допустимо рассматривать, начиная с работ Джозефа Вилсона Свана. Английский физик в 1850 году начал работы над (!) бумажными нитями накала, покрытыми угольной пылью. К 1860-му году созрело первое дельное устройство, к недостаткам относятся:

- Высокие требования к качеству создания вакуума в колбе лампы накала.

- Малое время жизни прибора.

- Неэкономный расход энергии.

Обратите внимание, что среди недостатков ламп накала уже отсутствует высокая цена. К счастью, в середине 70-х появились новые улучшенные вакуумные насосы, что позволило Свану продолжать работы. В 1878 году учёный демонстрирует собственные наработки на лекциях в Ньюкасле, но берет патент на новое устройство лампочек накала лишь два года спустя – в 1880 году. Основным новшеством явилось полное удаление кислорода из колбы, нить нагревалась добела, не сгорая. Спираль проявляла низкое сопротивление, требовались чрезвычайно толстые медные провода для снабжения устройства энергией.

Выходит, Сван решил задачу обустройства освещения путём применения ламп накала. В конечном итоге, предложил в качестве основы для нити брать хлопок (вместо бумаги). Дом Свана в Лоу Фелл стал первым в мире освещённым при помощи электричества. Историки отмечают Джозефа за первопроходство в коммерческом выпуске лампочек накала, что обусловило дальнейший интерес к теме научных кругов и массовых слоёв общества. Савойский театр творчества в Вестминстере стал первым публичным заведением, где использовался электрический генератор (на 88 кВт) для иллюминации зала. Задействовали 1200 лампочек накала, изготовленных по конструкции, предложенной Сваном.

Как отмечали очевидцы, достоинством новой методики стало отсутствие необходимости сжигать газ. Перестал тратиться кислород, а тепла выделялось намного меньше. Вдобавок, наблюдатели заметили относительную пожаробезопасность устройств. Для демонстрации указанного качества лампочку накала разбили (прямо в люстре) во время представления, и 29 декабря 1881 года Таймс отметила описанный способ освещения более перспективным, нежели газовые рожки. Лампочки накала быстро завоевали популярность на военном флоте и в шахтах, где по понятным причинам использовать горение считалось невыгодным. Историки отмечают полную независимость исследований Свана от занятий Эдисона.

Параллельно взят канадский патент на лампочки накала Генри Вудвардом. Его изделия отличались особой формой колбы и заполнялись инертным азотом. Это сильно уменьшало требования к прочности стеклянной части лампочки накала. В коммерческое использование изобретения Генри Вудварда не вошли. Однако оказались замечены Эдисоном, который за 5000 долларов выкупил канадский патент. Чтобы найти деньги, Эдисон взял гранд, сообщив прессе, что уже изобрёл новые лампочки накала, а теперь попросту изыскивает средства на выпуск продукции.

Первая проба Эдисона на карбоновой нити длилась 13,5 часов. Уже к 1880 году изобретатель берет патент на лампочку накала и нитью из бамбука, способной работать в 100 раз дольше. Именно Эдисон понял, что нить нужно делать из тугоплавких металлов с высоким сопротивлением, чтобы уменьшить ток питания. Рабочее напряжение 110 В, рекомендованное Эдисоном, и сегодня используется в США. Патент США под номером 223898 описывал ряд форм создания нити, в конечном итоге применялся бамбук, покрытый угольной пылью. Приводим возможные варианты, согласно изложению Эдисона:

- Хлопок.

- Бумага.

- Древесные шплинты.

Интересно, зачем в качестве нити накала предлагалось использовать экзотические материалы. А электроды для подведения электричества применялись платиновые. По нынешним временам лампочка накала стоила бы целое состояние. Причина проста – сопротивление нити уже оказывалось малым, а металлы с высоким сопротивлением на тот момент не использовались в ходу. Новый патент (1883 года), с которым возникли сложности при согласовании, использовал в качестве спирали по-прежнему углерод. В конечном итоге, чтобы избежать конфликтов со Сваном, Эдисон предложил последнему создать компанию Эдисван для сбыта продукции на территории Великобритании.

Первая металлическая спираль для лампочек накала, изготавливаемая из осмия, запатентована австрийским учёным Карлом Ауэром фон Вельсбахом. Рабочая версия устройства вышла к 1898 году. В 1897 году светильник с керамическим глобаром представлен немецким химиком Волтером Нернстом. Эффективнее углердного в два раза, он оказался вытеснен с прилавков идущими вслед лампочками накала с металлической нитью. В ходе недолгих потуг друг за другом выданы рецепты крыть карбоновые нити слоем проводника, потом появился вольфрам, используемый и поныне, Отметим, исследования Эдисона легли в основу создания электронных ламп, благодаря которым ныне развивается вся наукоёмкая техника.

Газоразрядные лампы

В своё время лампы накаливания наполнялись соединениями брома или йода для предотвращения сгорания спирали. Газоразрядные основываются принципиально на других законах физики. Любопытно, что эффект свечения ртутного барометра замечен ещё в 1675 году французским астрономом Жаном Пикаром. Спустя 30 лет первый вариант газоразрядной лампы продемонстрирован Фрэнсисом Хоксби. Идея состояла в том, чтобы после вакуумирования в стеклянный шар, заряженный статическим электричеством, подать небольшое количество ртути. Света хватало для чтения.

Пока наш соотечественник Василий Петров описывал феномен электрической дуги, сэр Хампфри Дэви в 1802 году демонстрировал Королевскому институту угольные стержни. Дальнейшие исследования в области газоразрядных ламп низкого давления проводились Генрихом Гейслером, в 1857 году создавшим художественные источники света разных оттенков на базе газового наполнителя. Вакуум необходим для облегчения процесса ионизации. В качестве среды разряда использовались аргон, неон, пары ртути и воздух.

Яркими потомками ламп Гейслера стали электронные диоды, триоды и пр. В ходе опытов с газоразрядными лампами Иоганн Гитторф заметил, что движение носителей образуется в полном вакууме. Так родилось знание о катодных лучах, образованных электронами. Дальнейшее развитие источники получили в люминесцентных лампах дневного света, где пары ртути излучают в инфракрасном диапазоне, а видимый спектр получается за счёт накачки энергией люминофора.

Предысторию указанные виды электрических ламп берут сотни лет назад. Долгое время люди замечали, что отдельные горные породы в силу неизвестных причин мерцают. Впервые явление описано сэром Джорджем Стоуком на примере флюорита. Полярностью описанные разновидности лампочек обзавелись, имея прекрасные технические характеристики, к примеру, малое потребление энергии. А недостатки оставались очевидны до последнего времени: большие размеры, необходимость в наличии драйвера (источника питания).