Литература:

1. Дружинин В.В. Справочник по основам радиолокационной техники. Стр. 344-352, 353-367, 368-375.

2. Карпекин В.Е. Радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов. Стр. 30-47.

3. Карпекин В.Е., Рябцев И.Ф., Тюнин Н.Г., Хмель Н.Н. Проверка коэффициента шума приёмных систем. Стр. 3-26.

Вопросы:

1. Технические характеристики приёмных устройств РЛС.

2. Структурная схема приёмного устройства РЛС.

1. Технические характеристики приёмных устройств РЛС.

Приемная система радиолокационной станции обнаружения решает следующие основные задачи:

Выделение сигналов, отраженных от воздушных объектов, из множества других сигналов (частотная селекция);

Усиление отраженных сигналов и их преобразование по частоте;

Детектирование высокочастотных сигналов и преобразование их к виду, удобному для отображения на экране индикаторного устройства;

Обработка сигналов с целью подавления помех.

Качество выполнения приемной системой данных задач определяется ее характеристиками.

К основным из них относятся следующие:

Чувствительность приемника;

Коэффициент шума;

Динамический диапазон;

Коэффициент усиления;

Полоса пропускания;

Диапазон рабочих частот;

Помехоустойчивость.

Чувствительность приемника характеризует его способность выполнять свои функции при слабых входных сигналах. Она оценивается минимальной величиной сигнала на входе приемника, которая необходима для получения достаточной мощности на его выходе при заданном превышении над собственными шумами приемника. Количественно определяется величинами предельной и реальной чувствительности.

Предельной чувствительностью приемника P ’ п p . min называют такую минимальную мощность сигнала на входе приемника, которая обеспечивает на выходе его линейной части (входе детектора) отношение по мощности сигнала к шуму, равное единице.

Реальной чувствительностью приемника P п p . min называют такую мощность сигнала на его входе, которая обеспечивает на выходе линейной части приемника отношение сигнал/шум, равное коэффициенту различимости q .

Реальная и предельная чувствительность связаны зависимостью:

P пp.min = P ’ п p.min *q.

Коэффициент различимости численно равен минимально допустимому отношению сигнал/шум на выходе линейной части приемника, при котором сигнал на выходе приемника может быть уверенно обнаружен.

Чувствительность приемника тем выше, чем меньше величина P п p . min . В современных приемниках РЛС P п p . min = 10 -13 – 10 -14 Вт.

Чувствительность приемника РЛС ограничивается его собственными шумами. Они возникают в антенно-волноводном тракте, сопротивлениях, электронных лампах и полупроводниковых приборах.

Причинами шумов являются беспорядочное тепловое движение электронов и проводниках, неравномерное излучение электронов катодами в электронных лампах и т.д. С увеличением температуры уровень собственных шумов возрастает. Интенсивность шумов весьма мала. Однако проходя через приемник с большим усилением, они создают на его выходе напряжение, способное привести в действие оконечное устройство. На экране индикатора они наблюдаются в виде шумовой дорожки.

Количественная оценка шумов линейной части приемника осуществляется с помощью коэффициента шума. Коэффициентом шума приемника N называют величину, показывающую, во сколько раз отношение сигнал/шум на входе приемника больше отношения сигнал/шум на выходе его линейной части, т.е.

Для идеального приемника, у которою собственные шумы отсутствуют, коэффициент шума ранен единице. Реальные приемники имеют коэффициент шума от 2 до 10. Выполнение требования высокой чувствительности приемника достигается применением малошумящих усилителей высокой частоты и всемерным снижением потерь в антенно-волноводном тракте.

Наряду с высокой чувствительностью приемник должен иметь большой динамический диапазон. Это связано с наличием на его входе помех и большого разброса амплитуд полезных сигналов. Динамическим диапазоном приемника называется величина наибольшего перепада входных сигналов, в пределах которого он еще обеспечивает нормальную работу. Количественно динамический диапазон оценивается отношением максимального входного сигнала, обработка которого приемником производится еще с допустимыми искажениями, к чувствительности приемника, выраженном в децибелах:

Д=10 lg (Р пр. max /Р пр. min)

Динамический диапазон приемных систем современных РЛС должен быть не менее 70 - 80 Дб. Его расширение достигается за счет повышения чувствительности приемника, применения схем регулирования усиления и использования специальных усилительных приборов.

Усилительные свойства приемника характеризуются коэффициентом усиления. Различают коэффициент усиления по мощности К р и коэффициент усиления по напряжению К U .

Коэффициент усиления по мощности - это отношение мощности сигнала на выходе приемника Рвых. к мощности на его входе Р вх .:

К р =Р вых /Р вх

Коэффициент усиления по напряжению определяется аналогично:

К U =U вых / U вх

Коэффициент усиления определяется в относительных единицах или децибелах, причем

К дб =20 lg К

К рдб =10 lg К р

В современных приемниках общее усиление может достигать

К р = (0,1-10)*10 13 или соответственно К р = 120 - 140 д6.

Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты называют амплитудно-частотной характеристикой (рис.3.70).

Рис. 3.70. Амплитудно-частотная характеристика приемника.

Амплитудно-частотная характеристика приемника определяет его частотную избирательность, т.е. способность выделять полезный сигнал из совокупности колебаний с различными несущими частотами. Количественно частотная избирательность приемника характеризуется его полосой пропускания Df . Полоса пропускания определяется как разность частот f2 и f1 , для которых К уменьшается в , а К р - в два раза от своего максимального значения. Избирательность приемника тем выше, чем ближе форма его амплитудно-частотной характеристики к П-образной.

Предельная чувствительность, полоса пропускания и коэффициент шума связаны зависимостью:

Р’ пр. min = к*Т о *N*Df,

где: Р’ пр. min - в Вт,

к - постоянная Больцмана,

Т о = 300°К, к*Т о = 4*10 -21 Вт/с,

Df - полоса пропускания (Мгц),

N - коэффициент шума.

Диапазон рабочих частот определяется значением крайних частот, обрабатываемых приемником. Он определяется следующими требованиями:

Приемник должен допускать настройку на любую частоту диапазона;

Характеристики приемника в этом диапазоне должны изменяться в заданных пределах.

Зачастую диапазон рабочих частот называют по длине волн, обрабатываемых приемником. В диапазоне СВЧ, например, различают приемники сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов.

Помехоустойчивостью приемника называют его способность обеспечивать достоверное выделение полезного сигнала при действии различного рода помех.

Вывод: Качество выполнения приемной системой задач в составе РЛС определяется её техническими характеристиками, основными из которых являются: чувствительность, коэффициент шума, динамический диапазон, коэффициент усиления, полоса пропускания, диапазон рабочих частот, помехоустойчивость.

2. Структурная схема приёмного устройства РЛС.

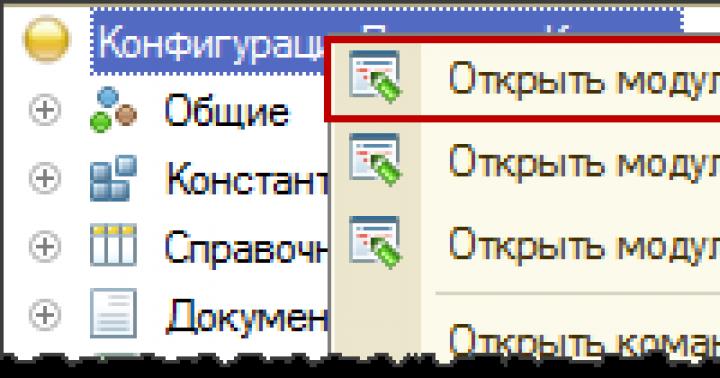

Приемная система радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов выполняется, как правило, по схеме супергетеродинного приемника с однократным преобразованием частоты. Структурная схема супергетеродинного приемника приведена на рисунке 3.71.

Рис. 3.71. Структурная схема супергетеродинного приемника.

Слабый сигнал электромагнитной энергии, принятый антенно-волноводной системой, поступает на вход усилителя высокой частоты (УВЧ). Далее усиленный по мощности сигнал подается на высокочастотный фильтр.

Высокочастотный фильтр представляет собой колебательный контур с распределенными емкостью и индуктивностью. Его резонансная частота соответствует частоте принимаемого сигнала. Фильтр предназначен для частотной селекции полезных сигналов, а также для подавления помех по зеркальному каналу.

Основное усиление в супергетеродинном приемнике осуществляется не на частоте принимаемого сигнала, а на промежуточной частоте, более низкой по сравнению с принимаемой (в сотни раз). Перенос радиолокационной информации на промежуточную частоту осуществляет преобразователь частоты. Он состоит из смесителя, маломощного генератора незатухающих колебаний (стабильного гетеродина) и фильтра промежуточной частоты (входной фильтр усилителя промежуточной частоты).

Частота колебаний стабильного гетеродина fcг отличается от несущей частоты сигнала fc на величину промежуточной частоты fпч , т.е. fпч = fcг - fc или fпч = fc - fcг.

На смеситель одновременно воздействуют два напряжения: напряжение преобразуемого сигнала на высокой несущей частоте fc и напряжение стабильного гетеродина, изменяющееся по гармоническому закону с частотой fcг .

Для того чтобы получить колебание, имеющее ту же форму, что и поступающий сигнал, необходимо выделить колебание только одной комбинационной частоты. На входном фильтре усилителя промежуточной частоты (УПЧ) выделяют сигнал разностной частоты fпч = fcг - fc или fпч = fc - fcг .

УПЧ обеспечивает основное усиление и определяет полосу пропускания приемника.

В супергетеродинном приемнике при настройке на другую частоту одновременно изменяется настройка высокочастотного фильтра и стабильного гетеродина таким образом, что промежуточная частота остается неизменной. Это позволяет иметь в приемнике многокаскадный усилитель промежуточной частоты с постоянной настройкой.

Детектор преобразует модулированное высокочастотное колебание в напряжение, соответствующее модулирующему сигналу передающей системы. Например, при воздействии на его вход радиоимпульса промежуточной частоты на выходе детектора формируется видеоимпульс.

После детектора сигнал дополнительно усиливается усилителем низкой частоты (видеоусилителем) до величины, необходимой для нормальной работы индикаторного устройства.

Конструктивно вместе с усилителем низкой частоты (УНЧ) выполняются и схемы защиты РЛС от помех.

Особый интерес представляют детекторы. В детекторе осуществляется выделение сообщения из сигнала и устранение несущего высокочастотного колебания, являющегося переносчиком сообщения. В соответствии с видом модуляции различают детектирование сигналов, модулированных по амплитуде, фазе или частоте. Эти функции выполняют соответственно амплитудные, фазовые и частотные детекторы.

Спектр выходного колебания детектора лежит в области низких частот (частот модуляции), а спектр входного - в области высоких частот (центральной частоты сигнала). Такая трансформация спектра возможна только в устройствах, имеющих нелинейные или параметрические элементы. Роль таких элементов в современных детекторах выполняют обычно полупроводниковые диоды, реже транзисторы - биполярные и полевые. Выделение области частот модуляции и устранение высокочастотных составляющих спектра осуществляется фильтрами нижних частот (RС - или RLC - фильтрами).

Основным видом детектора является амплитудный детектор. Он имеет самостоятельное значение как детектор АМ-сигналов и, кроме того, входит в состав фазовых и частотных детекторов.

Радиолокация - это совокупность научных методов и технических средств, служащих для определения координат и характеристик объекта посредством радиоволн. Исследуемый объект часто именуют радиолокационной целью (или просто целью).

Радиотехническое оборудование и средства, предназначенные для выполнения задач радиолокации, получили название радиолокационных систем, или устройств (РЛС или РЛУ). Основы радиолокации базируются на следующих физических явлениях и свойствах:

- В среде распространения радиоволны, встречая объекты с иными электрическими свойствами, рассеиваются на них. Волна, отраженная от цели (или ее собственное излучение), позволяет радиолокационным системам обнаружить и идентифицировать цель.

- На больших расстояниях распространение радиоволн принимается прямолинейным, с постоянной скоростью в известной среде. Это допущение делает возможным до цели и ее угловых координат (с определенной ошибкой).

- На основании эффекта Доплера по частоте принятого отраженного сигнала вычисляют радиальную скорость точки излучения относительно РЛУ.

Историческая справка

На способность радиоволн к отражению указывали великий физик Г. Герц и русский электротехник еще в конце XIX века. Согласно патенту от 1904 года, первый радар создал немецкий инженер К. Хюльмайер. Прибор, названный им телемобилоскопом, использовался на судах, бороздивших Рейн. В связи с развитием применение радиолокации выглядело очень перспективным в качестве элемента Исследования в этой области велись передовыми специалистами многих стран мира.

В 1932 году основной принцип радиолокации описал в своих работах научный сотрудник ЛЭФИ (Ленинградского электрофизического института) Павел Кондратьевич Ощепков. Им же в сотрудничестве с коллегами Б.К. Шембель и В.В. Цимбалиным летом 1934 года был продемонстрирован опытный образец радиолокационной установки, обнаружившей цель на высоте 150 м при удалении 600 м. Дальнейшие работы по совершенствованию средств радиолокации сводились к увеличению дальности их действия и повышению точности определения местоположения цели.

Природа электромагнитного излучения цели позволяет говорить о нескольких видах радиолокации:

- Пассивная радиолокация исследует собственное излучение (тепловое, электромагнитное и т.п.), которое генерирует цели (ракеты, самолеты, космические объекты).

- Активная с активным ответом осуществляется в случае, если объект оборудован собственным передатчиком и взаимодействие с ним происходит по алгоритму "запрос - ответ".

- Активная с пассивным ответом предполагает исследование вторичного (отраженного) радиосигнала. в этом случае состоит из передатчика и приемника.

- Полуактивная радиолокация - это частный случай активной, в случае когда приемник отраженного излучения расположен вне РЛС (например, является конструктивным элементом самонаводящейся ракеты).

Каждому виду свойственны свои достоинства и недостатки.

Методы и оборудование

Все средства радиолокации по используемому методу разделяют на РЛС непрерывного и импульсного излучения.

Первые содержат в своем составе передатчик и приемник излучения, действующие одновременно и непрерывно. По этому принципу были созданы первые радиолокационные устройства. Примером такой системы могут служить радиоальтиметр (авиационный прибор, определяющий удаление летательного аппарата от поверхности земли) или известный всем автолюбителям радар для определения скоростного режима транспортного средства.

При импульсном методе электромагнитная энергия излучается короткими импульсами в течение нескольких микросекунд. После станция ведет работу только на прием. После улавливания и регистрации отраженных радиоволн РЛС передает новый импульс и циклы повторяются.

Режимы работы РЛС

Существует два основных режима функционирования радиолокационных станций и устройств. Первый - сканирование пространства. Он осуществляется по строго заданной системе. При последовательном обзоре перемещение луча радара может носить круговой, спиральный, конический, секторный характер. Например, решетка антенны может медленно поворачиваться по кругу (по азимуту), одновременно сканируя по углу места (наклоняясь вверх и вниз). При параллельном сканировании обзор осуществляется пучком радиолокационных лучей. Каждому соответствует свой приемник, ведется обработка сразу нескольких информационных потоков.

Режим слежения подразумевает постоянную направленность антенны на выбранный объект. Для ее поворота, согласно с траекторией движущейся цели, используются специальные автоматизированные следящие системы.

Алгоритм определения дальности и направления

Скорость распространения электромагнитных волн в атмосфере составляет 300 тыс. км/с. Поэтому, зная время, затраченное транслируемым сигналом на преодоление расстояния от станции до цели и обратно, легко вычислить удаленность объекта. Для этого необходимо точно зафиксировать время отправки импульса и момент принятия отраженного сигнала.

Для получения информации о местонахождении цели используется остронаправленная радиолокация. Определение азимута и элевации (угла места или возвышения) объекта производится антенной с узким лучом. Современные РЛС используют для этого фазированные антенные решетки (ФАР), способные задавать более узкий луч и отличающиеся высокой скоростью вращения. Как правило, процесс сканирования пространства совершается минимум двумя лучами.

Основные параметры систем

От тактических и технических характеристик оборудования во многом зависит эффективность и качество решаемых задач.

К тактическим показателям РЛС причисляют:

- Зону обзора, ограниченную минимальной и максимальной дальностью обнаружения цели, допустимым азимутальным углом и углом возвышения.

- Разрешающую способность по дальности, азимуту, элевации и скорости (возможность определять параметры рядом расположенных целей).

- Точность измерений, которая измеряется наличием грубых, систематических или случайных ошибок.

- Помехозащищенность и надежность.

- Степень автоматизации извлечения и обработки поступающего потока информационных данных.

Заданные тактические характеристики закладываются при проектировании устройств посредством определенных технических параметров, среди которых:

На боевом посту

Радиолокация - это универсальный инструмент, получивший широкое распространение в военной сфере, науке и народном хозяйстве. Области использования неуклонно расширяются благодаря развитию и совершенствованию технических средств и технологий измерений.

Применение радиолокации в военной отрасли позволяет решить важные задачи обзора и контроля пространства, обнаружения воздушных, наземных и водных мобильных целей. Без радаров невозможно представить оборудование, служащее для информационного обеспечения навигационных систем и систем управления орудийным огнем.

Военная радиолокация является базовой составляющей стратегической системы предупреждения о ракетном нападении и комплексной противоракетной обороны.

Радиоастрономия

Посланные с поверхности земли радиоволны также отражаются от объектов в ближнем и дальнем космосе, как и от околоземных целей. Многие космические объекты невозможно было полноценно исследовать лишь с использованием оптических инструментов, и только применение радиолокационных методов в астрономии позволило получить богатую информацию об их природе и структуре. Впервые пассивная радиолокация для исследования Луны была применена американскими и венгерскими астрономами в 1946 году. Примерно в то же время были случайно приняты и радиосигналы из космического пространства.

У современных радиотелескопов приемная антенна имеет форму большой вогнутой сферической чаши (подобно зеркалу оптического рефлектора). Чем больше ее диаметр, тем более слабый сигнал антенна сможет принять. Часто радиотелескопы работают комплексно, объединяя не только устройства, расположенные недалеко друг от друга, но и находящиеся на разных континентах. Среди важнейших задач современной радиоастрономии - изучение пульсаров и галактик с активными ядрами, исследование межзвездной среды.

Гражданское применение

В сельском и лесном хозяйстве радиолокационные устройства незаменимы при получении информации о распределении и плотности растительных массивов, изучении структуры, параметров и видов почв, своевременном обнаружении очагов возгораний. В географии и геологии радиолокация используется для выполнения топографических и геоморфологических работ, определения структуры и состава пород, поиска месторождений полезных ископаемых. В гидрологии и океанографии радиолокационными методами осуществляется контроль состояния главных водных артерий страны, снегового и ледяного покрова, картографирование береговой линии.

Радиолокация - это незаменимый помощник метеорологов. РЛС легко выяснит состояние атмосферы на удалении десятков километров, а по анализу полученных данных составляется прогноз изменения погодных условий в той или иной местности.

Перспективы развития

Для современной радиолокационной станции главным оценочным критерием выступает соотношение эффективности и качества. Под эффективностью понимаются обобщенные тактико-технические характеристики оборудования. Создание совершенной РЛС - сложная инженерная и научно-техническая задача, осуществление которой возможно только с использованием новейших достижений электромеханики и электроники, информатики и вычислительной техники, энергетики.

По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем главными функциональными узлами станций самого разного уровня сложности и назначения будут твердотельные активные ФАР (фазированные антенные решетки), преобразующие аналоговые сигналы в цифровые. Развитие вычислительного комплекса позволит полностью автоматизировать управление и основные функции РЛС, предоставив конечному потребителю всесторонний анализ полученной информации.

Прибор И – индикатор. Назначение:

Воспроизведение на экране первичной информации об окружающей обстановке, поступающей от аппаратуры РЛС.

Определение координат надводных объектов и решение навигационных задач графическим путём.

Синхронизация и управление режимами работы станции.

Формирование импульсов запуска передающего устройства.

Формирование импульсов запуска вспомогательных устройств.

Формирование импульсов сигнала курса для вспомогательных устройств.

Обеспечение автономного питания собственных блоков и устройств.

Устройство и принцип работы:

Прибор И состоит из следующих трактов и узлов:

Тракт временной синхронизации.

Тракт временной развёртки.

Тракт визира и меток дальности.

Тракт визира направления.

Тракт ввода информации.

Тракт режима истинного движения.

Цифровое табло дальности и направления.

Электронно-лучевая трубка и отклоняющие системы.

Принцип работы прибора И рассмотрим на его структурной схеме (рис. 1).

Тракт временной синхронизации имеет задающий генератор (3Г), который формирует задающие импульсы с частотой повторения 3000 имп/сек – для шкал дальности 1 и 2 мили; 1500 имп/сек – для шкал 4 и 8 миль; 750 имп/сек – для шкал 16 и 32 мили; 500 имп/сек для шкалы 64 мили. Задающие импульсы от 3Г поступают на выход прибора для запуска функционально связанных устройств (в приборе П -3); для запуска генератора пилообразного напряжения (в тракте временной синхронизации);

В свою очередь, из Прибора П –3 в тракт синхронизации прибора поступают импульсы вторичной синхронизации, благодаря которым осуществляется синхронизация начала развёртки по дальности и направлению с началом излучения зондирующих импульсов прибором А (антенной РЛС) и запускается тракт визира и меток дальности.

Тракт временной развёртки с помощью генератора развёртки формирует и вырабатывает пилообразное напряжение, которое, подаётся после ряда преобразований на отклоняющую систему относительного движения в электронно- лучевой трубке и в тракт визира направления.

Тракт визира и меток дальности предназначен для формирования подвижного визира дальности (ПВД), посредствам которого обеспечивается визирование объектов по дальности, а измерение дальности производится электронным цифровым счётчиком. Информация о дальности выводится на цифровое табло ЦТ–3.

Ротор вращающегося трансформатора генератора развёртки вращается синхронно и синфазно с антенной, что обеспечивает синхронность вращения развёртки и антенны, а также получение отметки начала развёртки в момент пересечения максимумом диаграммы направленности антенны диаметральной плоскости судна.

Тракт визира направления состоит из датчика угла, формирователей сигнала считывания и дешифровки, вращающегося трансформатора развёртки визира направления. Вырабатываемым в тракте визира направления угол поворота вращающегося трансформатора, сформированный в виде кодированного сигнала, после дешифровки поступает на цифровой индикатор–табло ЦТ-4.

Тракт ввода информации предназначен для ввода на ЭЛТ информации о дальности и о направлении на объект, а также отображения на ЭЛТ видеосигнала, поступающего из прибора П – 3.

Тракт режима истинного движения предназначен для ввода данных о скорости V с – от лага, курса К с от гирокомпаса, по которым производится выработка составляющих вектора скорости в масштабе по направлениям N - S и Е – W; для обеспечения перемещения отметки своего судна на экране ЭЛТ в соответствии с выбранным масштабом, а также трактом предусмотрен автоматический и ручной возврат отметки своего судна в исходную точку.

Прибор П-3 – приемопередатчик. Назначение:

Прибор П –3 (приёмопередатчик) предназначен для:

Формирования и генерирования зондирующих импульсов СВЧ;

Приема, усиления и преобразования в видеосигнал отражённых радиолокационных сигналов.

Обеспечения синхронной и синфазной работы по времени всех блоков и узлов приборов: И; П – 3; А.

Состав прибора:

· блок СВЧ – 3 (блок сверхвысокой частоты).

· блок МП (модулятор передатчика).

· блок ФМ (фильтр модулятора).

· блок АПЧ (блок автоматической подстройки частоты)

· блок УР (усилитель регулируемый)

· блок УГ (усилитель главный)

· блок НК – 3 (блок настройки и контроля)

· блок АСУ (блок автоматической стабилизации и управления)

· субблок ФС (формирователь синхроимпульсов)

· 4 выпрямительных устройства обеспечивающих питанием блоков и цепей прибора П – 3.

Работу прибора рассмотрим на его структурной схеме.

Тракт формирования сигналов стабилизации предназначен для формирования импульсов вторичной синхронизации, поступающих в прибор И а также для запуска через блок автоматической стабилизации управления, модулятора передатчика. С помощью этих синхроимпульсов обеспечивается синхронизация зондирующих импульсов с началом развёртки на ЭЛТ прибора И.

Тракт формирования зондирующих импульсов предназначен для выработки импульсов СВЧ и передачи их по волноводу в прибор А. Это происходит после формирования модулятором напряжения импульсной модуляции генератора СВЧ а также импульсов контроля и синхронизации сопрягаемых блоков и узлов.

Тракт формирования видеосигнала предназначен для преобразования с помощью гетеродина и смесителей отражённых импульсов СВЧ в импульсы промежуточной частоты, формирования и усиления видеосигнала который затем поступает в прибор И. Для передачи зондирующих импульсов в прибор А и отражённых импульсов в тракт формирования видеосигнала, используется общий волновод.

Тракт настройки контроля и питания предназначен для выработки питающих напряжений всех блоков и цепей прибора, а также для контроля работоспособности источников питания, функциональных блоков и узлов станции, магнетрона, гетеродина, разрядника и др.

Прибор А – антенное устройство. Назначение:

Прибор А предназначен для излучения и приёма импульсов СВЧ – энергии и выдачи данных курсового угла антенны и отметки курса на прибор И. Он представляет собой щелевую антенну рупорного типа.

Основные данные прибора А.

Ширина диаграммы направленности:

В горизонтальной плоскости – 0,7° ± 0,1

В вертикальной плоскости - 20° ± 0,1

Частота вращения антенны 19 ± 4 обор / мин.

Диапазоны рабочих температур от - 40° С до + 65°С

Длина – 833 мм

Ширина – 3427 мм

Высота – 554 мм

Вес – 104 кг.

Конструктивно, прибор выполнен в виде 2-х разъемных блоков;

блок ПА – поворотная часть антенны

блок АР – осуществляется: формирование СВЧ энергии в виде радиолуча требуемой формы; направленное излучения энергии в пространство и ее направленный приём после отражения от облучаемых объектов.

Работа прибора А.

В блоке ПА прибора установлен электродвигатель с редуктором. Электродвигатель питается от судовой сети и обеспечивает круговое вращение блока АР прибора А. Электродвигатель, через редуктор, вращает также, ротор вращающегося трансформатора с которого в прибор И поступает, через следящую систему, сигнал об угловом положении антенны относительно ДП судна (курсовой угол), а также сигнал отметки курса судна. В блоке ПА расположен, также, вращающийся СВЧ переход, предназначенный для соединения вращающегося излучателя (блок АР) с неподвижным волноводным трактом.

Блок АР, являющийся щелевой антенной, формирует направленный радиолуч требуемой формы. Радиолуч излучает в пространство СВЧ энергию и обеспечивает направленный приём отражённой от облучаемых объектов части этой СВЧ – энергии. Отражённый сигнал, через общий волновод, поступает в прибор П – 3, где после ряда преобразований превращается в видеосигнал.

В блоке ПА установлены, также, тепловой электронагреватель (ТЕН), предназначенный для предотвращения опасности обледенения подвижных частей прибора А и фильтр для устранения индустриальных радиопомех.

Прибор КУ – контакторное устройство. Назначение:

Прибор КУ (контакторное устройство) предназначен для подключения РЛС к бортовой сети, коммутации выходного напряжения машинного агрегата, защиты привода антенны от перегрузок и защиты РЛС при нарушении порядка её выключения, а также защиты станции при аварийном отключении бортовой сети.

Прибор осуществляет подачу напряжения переменного тока 220В частотой 400 Гц на приборы РЛС через 3 ÷ 6 секунд после включения машинного агрегата.

При аварийном отключении бортовой сети прибор отключает потребителей в течении 0,4 ÷ 0,5 с.

Прибор отключает привод антенны через 5 ÷ 20 с. при неправильном чередовании фаз, при обрыве одной из фаз и при повышении тока нагрузки привода антенны.

Преобразователь АЛЛ – 1,5м. Назначение:

Преобразователь предназначен для преобразования трёхфазного тока частотой 50 Гц в однофазный переменный ток напряжением 220 В частотой 427 Гц. Он представляет собой машинный агрегат, на валу которого расположен трёхфазный синхронный двигатель и однофазный синхронный генератор.

С помощью преобразователя обеспечивается местный и дистанционный пуск и остановка агрегата питания.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ РЛС.

Управление работой РЛС осуществляется с панели и пульта управления прибора И.

Органы управления разделяются на оперативные и вспомогательные .

С помощью оперативных органов управления:

Включается и выключается станция. (27)

Переключаются шкалы дальности. (14)

Измеряются расстояния до целей с помощью визира дальности. (15)

Определяются курсовые углы и пеленги целей с помощью электронного и механического визиров направления. (28), (29)

Отключается отметка курса. (7)

Управляют различимостью (усилением) радиолокационных сигналов и помехозащитой. (8, 9, 10, 11, 12, 13)

Регулируется яркость подсвета панели и шкал. (2)

С помощью вспомогательных органов управления:

Включается и выключается вращение антенны. (26)

Включается связь индикатора с лагом и гирокомпасом.

Согласовываются показания подвижной шкалы визира направлений. (29)

Регулируется яркость развёртки и отметки курса. (22, 23)

Отключается АПЧ и включается ручной режим подстройки частоты гетеродина. (27)

Совмещается центр вращения развёртки с геометрическим центром визира направления. (20)

Настраивается гетеродин прибора П –3.

Включается режим контроля общей работоспособности РЛС. (16, 17, 18, 19)

Отключается питание модулятора прибора П –3.

Устанавливается яркость свечения экрана ЭЛТ и фокусируется луч.

Осуществляется включение поворотного устройства антенны. (26)

Включение обогрева антенны осуществляется на приборе КУ

Расположение органов управления, на пульте и панели индикатора указано на рисунке.

Рис №3. Панель управления индикатором РЛС «Наяда - 5»:

Рис №3. Панель управления индикатором РЛС «Наяда - 5»:

1-«Подсвет шкал»; 2-«Подсвет панели»; 3-«Градусы»; 4-«Шкала - интервал»; 5-«Мили»; 6-«ПЗ»; 7-«Отметка курса»; 8-«Дождь»; 9-«Яркость ВН»; 10-«Яркость ВД»; 11-«Яркость МД»; 12-«Волны»; 13-«Усиление»; 14-«Переключатель шкал дальности»; 15-«Дальность»; 16-«Блоки»; 17-«Выпрямители»; 18-«Контроль»; 19-«Стрелочный индикатор»; 20-«Установка центра»; 21-«РПЧ-Откл.»; 22-«Яркость ОК»; 23-«Яркость развёртки»; 24-«Ложные сигналы»; 25-«Контроль РЛС»; 26-«Антенна – Откл.»; 27-«РЛС-Откл.»; 28-«Механический визир»; 29-«Направление»; 30-«Курс-Север-Север-ИД»; 31-«Сброс в центр»; 32-«Сброс»; 33-«Смещение центра»; 34-«Учет сноса»; 35-«Скорость вручную»

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЛС.

Перед включением РЛС необходимо:

Произвести внешний осмотр и убедится в отсутствии внешних повреждений приборов и агрегата.

Установить органы управления в положение, указанные в таблице.

| Наименование органа управления | Положение органов управления перед включением индикатора |

| Тумблер «РЛС – Откл.» Регулятор «Дождь» Регулятор «Яркость ВН» Регулятор «Яркость ВД» Регулятор «Яркость МД» Регулятор «Волны» Регулятор «Усиление» Регулятор «Подсвет шкал» Регулятор «Яркость развёртки, ОК» Переключатель «Курс – Север – Север ИД» Кнопка «Сброс в центр» Регуляторы «Смещение центра» Регуляторы «Учет сноса: скорость, направление» Регулятор «Скорость вручную» Кнопка «Ложные сигналы» Тумблер «Гирокомпас – Откл.» Тумблер «Антенна – Откл.» | «Откл.» Крайнее левое Среднее Среднее Среднее Крайнее левое Среднее Среднее В фиксированном на заводе «Курс» Включена Среднее 0 по оцифрованной шкале 0 по оцифрованной шкале Включена «Откл.» «Откл.» |

Остальные ораны управления, могут оставаться в произвольном положении.

Включение станции.

Выключатель напряжения бортовой сети устанавливают в положение «Вкл» (запускается агрегат питания)

На индикаторе:

Выключатель «РЛС – откл.» устанавливают в положение РЛС

Тумблер «Антенна – откл.» устанавливают в положение Антенна.

Включают оперативную кнопку П – 3 (при этом должны осветится шкальный механизм и поясняющие надписи).

Через 1,5 ÷ 2,5 мин. на экране ЭЛТ должна появится вращающая развёртка, отметка курса, метки дальности и линия визира направления.

Через 4 минуты должна появится отметка зондирующего импульса и отметки объектов в зоне обзора РЛС.

С помощью соответствующих регуляторов, выбирают оптимальную яркость ВН; ВД; МД; и положение «Волны».

Приёмопередатчик включается с помощью кнопочного переключателя. (6)

Ориентация изображения относительно истинного меридиана (север) или относительно диаметральной плоскости судна (курс) в режиме относительного движения осуществляется переключателем 30, установкой его в положение «север» или «курс». Этим же переключателем, установкой его в положение «север - ИД» обеспечивается режим истинного движения в масштабе шкал 1; 2; 4; 8 миль.

Центр развёртки смещается в выбранную точку потенциометрами (33)

Начало (центр) развёртки возвращается в центр ЭЛТ кнопкой 31 и 32.

Данные скорости своего судна могут вводится вручную (35)

Поправка на снос за течение вводится потенциометром (35)

Для устранения ложных отметок из-за сверхрефакции предусмотрено изменение частоты зондирующих импульсов (24)

Ручкой резистора «подсвет панели» (1) регулируется яркость индикации: «сброс в центр»; «ложные сигналы»; «миль»; «градусы».

Ручкой резистора «подсвет шкал» регулируется яркость индикации «шкала - интервал».

Цифровая индикация измеряемого до цели расстояния и индикация направления осуществляется на цифровых табло ЦТ – 3 и ЦТ – 4 (3; 5)

Контроль работоспособности РЛС осуществляется встроенной системой, обеспечивающей контроль общей работоспособности и поиск неисправностей (16; 17; 18; 19;)

Убеждаются в возможности: управления визирами дальности ВД и направления ВН, а также выключения отметки курса и изменения масштаба, путём переключения шкал дальности.

Проверяют: совмещение начала развёртки с центром экрана (по двум взаимно перпендикулярным положениям визира направления на шкале 4 мили). Работоспособность схемы ориентации изображения (отключают гирокомпас, переключатель «курс – север – север ИД» устанавливают поочерёдно в положении «курс» и «север» убеждаясь, что отметка курса, при этом, изменяет своё положение). После чего, устанавливают тумблер в положение «гирокомпас» и убеждается в соответствии положения линии курса показаниям репитера ГК.

Проверяют смещение центра вращения развёртки в режиме ОД (рукоятку «сброс в центр» устанавливают в выключенное положение, рукояткой «смещение цента» плавно перемещают центр развёртки в лево и вправо на 2 / 3 радиуса ЭЛТ, всё это проделывают на 1; 2; 4; 8 мильных шкалах дальности при ориентации поочерёдно по «курсу» и «северу»).

Кнопкой «сброс в центр» снова совмещаю центр развёртки с центром «экрана ЭЛТ».

Проверяют индикатор на работу в режиме ИД для чего: устанавливают переключатель в режим «север - ИД» шкалу дальности на 1 милю, отключают лаг и гирокомпас, ручку «учёт сноса» в нулевые положение, вручную устанавливают произвольное значение скорости, с помощью кнопки «сброс в центр» убеждаются в том что начало развёртки на экране перемещается по курсу с установленной скоростью. Когда перемещение достигнет величины 2 / 3 радиуса ЭЛТ, центр развёртки должен автоматически возвратится в центр экрана. Возврат начала развёртки в исходную точку должен обеспечивается, также, вручную нажатием кнопки «сброс».

Ручками «учёт сноса» вводят произвольное значение поправок по курсу и скорости, и убеждаются, что при этом изменяются параметры перемещения начала развёртки на экране ЭЛТ.

Переключатель «курс – север – север ИД» устанавливают в положение «курс» или «север». При этом начало развёртки должно переместится в центр экрана и должен включится режим ОД. Тоже самое должно произойти при установке шкал дальности на значения 16; 32; 64 мили.

Проверяют ручное смещение начала развёртки в режиме ИД: выключают кнопку «сброс в центр», регуляторы «смещение центра» устанавливают в положение, обеспечивающее смещение начала развёртки на величину меньше 2 / 3 радиуса ЭЛТ, кнопку «сброс» нажимают, и убеждаются, что центр развёртки переместился в выбранную точку, и начал перемещаться в заданном направлении. Сместившись на 2 / 3 радиуса экрана, центр развёртки автоматически возвращаются в выбранную точку.

Контроль работоспособности станции осуществляется встроенной системой, обеспечивающей контроль и поиск неисправностей. Система состоит из элементов, входящих отдельными узлами в приборы и блока станции.

Работоспособность прибора П – 3 контролируется с помощью расположенного в нём блока НК – 3 который проверяет исправность источников питания и функциональных блоков и узлов.

Контроль работоспособности прибора И, поиск неисправного источника питания или функционального блока производится с помощью встроенного блока контроля, расположенного на панели управления прибора И.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ:

· Снятием питания тумблером «РЛС – откл.»

· Отключением напряжения бортовой сети (кнопка «стоп» пускателя)

· Отключением напряжения от элементов связи с лагом и гирокомпасом.

Всем добрый вечер:) Шарил по просторам интернета после посещения войсковой части с немалым количеством РЛС.

Очень заинтересовали сами РЛС.Думаю что не только меня,поэтому решил выложить данную статью:)

Радиолокационные станции П-15 и П-19

Радиолокационная станция П-15 дециметрового диапазона предназначена для обнаружения низколетящих целей. Принята на вооружение в 1955 году. Используется в составе радиолокационных постов радиотехнических формирований, батареях управления зенитных артиллерийских и ракетных формирований оперативного звена ПВО и на пунктах управления ПВО тактического звена.

Станция П-15 смонтирована на одном автомобиле вместе с антенной системой и развертывается в боевое положение за 10 мин. Агрегат питания транспортируется в прицепе.

В станции имеются три режима работы:

- амплитудный;

- амплитудный с накоплением;

- когерентно-импульсный.

РЛС П-19 предназначена для ведения разведки воздушных целей на малых и средних высотах, обнаружения целей, определения их текущих координат по азимуту и дальности опознавания, а также для передачи Радиолокационной информации на командные пункты и на сопрягаемые системы. Она представляет собой подвижную двухкоординатную радиолокационную станцию, размещенную на двух автомобилях.

На первом автомобиле размещается приемо-передающая аппаратура, аппаратура защиты от помех, индикаторная аппаратура, аппаратура передачи радиолокационной информации, имитации, связи и сопряжения с потребителями радиолокационной информации, функционального контроля и аппаратура наземного радиолокационного запросчика.

На втором автомобиле размещается антенно-поворотное устройство РЛС и агрегаты электропитания.

Сложные климатические условия и длительность эксплуатации радиолокационных станций П-15 и П-19 привели к тому, что к настоящему времени большая часть РЛС требует восстановления ресурса.

Единственным выходом из сложившейся ситуации считается модернизация старого парка РЛС на базе РЛС «Kacтa-2E1».

В предложениях по модернизации учитывалось следующее:

Сохранение в неприкосновенности основных систем РЛС (антенной системы, привода вращения антенны, СВЧ-тракта, системы электропитания, транспортных средств);

Возможность проведения модернизации в условиях эксплуатации с минимальными финансовыми затратами;

Возможность использования высвобождаемой аппаратуры РЛС П-19 для восстановления изделий, не подвергнутых модернизации.

В результате модернизации мобильная твердотельная маловысотная РЛС П-19 будет способна выполнять задачи контроля воздушного пространства, определения дальности и азимута воздушных объектов - самолетов, вертолетов, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе действующих на малых и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидрометеообразований.

РЛС легко адаптируется к использованию в различных системах военного и гражданского назначения. Может применяться для информационного обеспечения систем ПВО, ВВС, систем береговой обороны, сил быстрого реагирования, систем управления движением самолетов гражданской авиации. Кроме традиционного применения в качестве средств обнаружения низколетящих целей в интересах вооруженных сил модернизированная РЛС может использоваться для контроля воздушного пространства с целью пресечения транспортировки оружия и наркотиков маловысотными, малоскоростными и малоразмерными летательными аппаратами в интересах специальных служб и подразделений полиции, занимающихся борьбой с наркобизнесом и контрабандой оружия.

Модернизированная радиолокационная станция П-18

Предназначена для обнаружения самолетов, определения их текущих координат и выдачи целеуказания. Является одной из самых массовых и дешевых станций метрового диапазона. Ресурс этих станций в значительной мере исчерпан, а их замена и ремонт затруднены в связи с отсутствием устаревшей к настоящему времени элементной базы.

Для продления срока службы РЛС П-18 и улучшения ряда тактико-технических характеристик осуществлена модернизация станции на основе монтажного комплекта, имеющего ресурс не менее 20-25 тыс. часов и срок службы 12 лет.

В антенную систему введены четыре дополнительных антенны для адаптивного подавления активных помех, устанавливаемые на двух отдельных мачтах, Цель модернизации - создание РЛС с ТТХ, удовлетворяющими современным требованиям, при сохранении облика базового изделия за счет:

- замены устаревшей элементной базы аппаратуры РЛС П-18 на современную;

- замены лампового передающего устройства твердотельным;

- введения системы обработки сигнала на цифровых процессорах;

- введения системы адаптивного подавления активных шумовых помех;

- введения систем вторичной обработки, контроля и диагностики аппаратуры, отображения информации и управления на базе универсальной ЭВМ;

- обеспечения сопряжения с современными АСУ.

В результате модернизации:

- уменьшен объем аппаратуры;

- увеличена надежность изделия;

- повышена помехозащищенность;

- улучшены точностные характеристики;

- улучшены эксплуатационные характеристики.

Монтажный комплект встраивается в аппаратную кабину РЛС вместо старой аппаратуры. Небольшие габариты монтажного комплекта позволяют проводить модернизацию изделий на позиции.

Радиолокационный комплекс П-40А

Дальномер 1РЛ128 «Броня»

Радиолокационный дальномер 1РЛ128 "Броня" является РЛС кругового обзора и совместно с радиолокационным высотомером 1РЛ132 образует трехкоординатный радиолокационный комплекс П-40А.

Дальномер 1РЛ128 предназначен для:

- обнаружения воздушных целей;

- определения наклонной дальности и азимута воздушных целей;

- автоматического вывода антенны высотомера на цель и отображения значения высоты цели по данным высотомера;

- определения госпринадлежности целей («свой - чужой»);

- управления своими самолетами с использованием индикатора кругового обзора и самолетной радиостанции Р-862;

- пеленгации постановщиков активных помех.

Радиолокационный комплекс входит в состав радиотехнических формировании и соединений ПВО, а также зенитных ракетных (артиллерийских) частей и соединений войсковой ПВО.

Конструктивно антенно-фидерная система, вся аппаратура и наземный радиолокационный запросчик размещены на самоходном гусеничном шасси 426У со своими комплектующими. Кроме того, на нем располагаются два газотурбинных агрегата питания.

Двухкоординатная РЛС дежурного режима "Небо-СВ"

Предназначена для обнаружения и опознавания воздушных целей в дежурном режиме при работе в составе радиолокационных подразделений войсковой ПВО, оснащенных и не оснащенных средствами автоматизации.

РЛС представляет собой подвижную когерентно-импульсную радиолокационную станцию, размещенную на четырех транспортных единицах (три автомобиля и прицеп).

На первом автомобиле размещается приемо-передающая аппаратура, аппаратура защиты от помех, индикаторная аппаратура, аппаратура автосъема и передачи радиолокационной информации, имитации, связи и документирования, сопряжения с потребителями радиолокационной информации, функционального контроля и непрерывной диагностики, аппаратура наземного радиолокационного запросчика (НРЗ).

На втором автомобиле размещается антенно-поворотное устройство РЛС.

На третьем автомобиле - дизельная электростанция.

На прицепе размещается антенно-поворотное устройство НРЗ.

РЛС может доукомплектовываться двумя выносными индикаторами кругового обзора и кабелями сопряжения.

Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция 9С18М1 «Купол»

Предназначена для обеспечения радиолокационной информацией командных пунктов зенитных ракетных соединений и частей войсковой ПВО и пунктов управления объектов системы ПВО мотострелковых и танковых дивизий, оснащенных ЗРК "Бук-М1-2" и "Тор-М1".

РЛС 9С18М1 представляет собой трехкоординатную когерентно-импульсную станцию обнаружения и целеуказания, использующую зондирующие импульсы большой длительности, что обеспечивает большую энергию излучаемых сигналов.

РЛС оснащена цифровой аппаратурой автоматического и полуавтоматического съема координат и аппаратурой опознавания обнаруженных целей. Весь процесс функционирования РЛС максимально автоматизирован благодаря применению быстродействующих вычислительных электронных средств. Для повышения эффективности работы в условиях активных и пассивных помех в РЛС используются современные методы и средства помехозащиты.

РЛС 9С18М1 размещается на гусеничном шасси высокой проходимости и оснащена системой автономного электроснабжения, аппаратурой навигации, ориентирования и топопривязки, средствами телекодовой и речевой радиосвязи. Кроме того, РЛС имеет встроенную систему автоматизированного функционального контроля, обеспечивающую быстрое отыскивание неисправного сменного элемента и тренажера для обработки навыков работы операторов. Для перевода их из походного положения в боевое и обратно используются устройства автоматического развертывания и свертывания станции.

РЛС может работать в жестких климатических условиях, перемещаться своим ходом по дорогам и бездорожью, а также перевозиться любым видом транспорта, включая воздушный.

ПВО ВВС

Радиолокационная станция "Оборона-14"

Предназначена для дальнего обнаружения и измерения дальности и азимута воздушных целей при работе в составе АСУ или автономно.

РЛС размещается на шести транспортных единицах (два полуприцепа с аппаратурой, два – с антенно-мачтовым устройством и два прицепа с системой энергоснабжения). На отдельном полуприцепе имеется выносной пост с двумя индикаторами. Он может быть удален от станции на расстояние до 1 км. Для опознавания воздушных целей РЛС комплектуется наземным радиозапросчиком.

В станции применена складывающаяся конструкция антенной системы, позволившая существенно сократить время ее развертывания. Защита от активных шумовых помех обеспечивается перестройкой рабочей частоты и трехканальной системой автокомпенсации, позволяющей автоматически формировать "нули" в диаграмме направленности антенны в направлении на постановщиков помех. Для защиты от пассивных помех применена когерентно-компенсационная аппаратура на потенциалоскопических трубках.

В станции предусмотрены три режима обзора пространства:

- "нижний луч" - с увеличенной дальностью обнаружения целей на малых и средних высотах;

- "верхний луч" - с увеличенной верхней границей зоны обнаружения по углу места;

Сканирования - с поочередным (через обзор) включением верхнего и нижнего лучей.

Станция может эксплуатироваться при температуре окружающей среды ± 50 °С, скорости ветра до 30 м/с. Многие из этих станций поставлены на экспорт и до сих пор эксплуатируются в войсках.

РЛС "Оборона-14" может быть модернизирована на современной элементной базе с использованием твердотельных передатчиков и цифровой системы обработки информации. Разработанный монтажный комплект аппаратуры позволяет прямо на позиции у потребителя выполнить в короткий срок работы по модернизации РЛС, приблизить ее характеристики к характеристикам современных РЛС, и продлить срок эксплуатации на 12 - 15 лет при затратах в несколько раз меньших, чем при закупке новой станции.

Радиолокационная станция "Небо"

Предназначена для обнаружения, опознавания, измерения трех координат и сопровождения воздушных целей, включая самолеты, изготовленные по технологии "стелс". Применяется в войсках ПВО в составе АСУ или автономно.

РЛС кругового обзора "Небо" располагается на восьми транспортных единицах (на трех полуприцепах - антенно-мачтовое устройство, на двух - аппаратура, на трех прицепах - система автономного энергоснабжения). Имеется выносное устройство, транспортируемое в тарных ящиках.

РЛС работает в метровом диапазоне волн и совмещает функции дальномера и высотомера. В этом диапазоне радиоволн РЛС малоуязвима от снарядов самонаведения и противолокационных ракет, действующих в других диапазонах, а в рабочем диапазоне эти средства поражения в настоящее время отсутствуют. В вертикальной плоскости реализовано (без использования фазовращателей) электронное сканирование высотомерным лучом в каждом элементе разрешения по дальности.

Помехозащищенность в условиях воздействия активных помех обеспечивается адаптивной перестройкой рабочей частоты и многоканальной системой автокомпенсации. Система защиты от пассивных помех также построена на базе корреляционных автокомпенсаторов.

Впервые для обеспечения помехозащищенности в условиях воздействия комбинированных помех реализована пространственно-временная развязка систем защиты от активных и пассивных помех.

Измерение и выдача координат осуществляются с помощью аппаратуры автосъема на базе встроенного спецвычислителя. Имеется автоматизированная система контроля и диагностирования.

Передающее устройство отличается высокой надежностью, которая достигается за счет стопроцентного резервирования мощного усилителя и использования группового твердотельного модулятора.

РЛС "Небо" может эксплуатироваться при температуре окружающей среды ± 50 °С, скорости ветра до 35 м/с.

Трехкоординатная подвижная обзорная РЛС 1Л117М

Предназначена для наблюдения за воздушным пространством и определения трех координат (азимут, наклонная дальность, высота) воздушных целей. РЛС построена на современных компонентах, обладает высоким потенциалом и низким потреблением энергии. Кроме того, РЛС имеет встроенный запросчик госопознавания и аппаратуру для первичной и вторичной обработки данных, комплект выносного индикаторного оборудования, благодаря чему может быть использована в автоматизированных и неавтоматизированных системах ПВО и Военно-воздушных силах для управления полетами и наведения перехвата, а также для управления воздушным движением (УВД).

РЛС 1Л117М является усовершенствованной модификацией предыдущей модели 1Л117.

Основным отличием усовершенствованной РЛС является использование клистронного выходного усилителя мощности передатчика, что позволило повысить стабильность излучаемых сигналов и, соответственно, коэффициент подавления пассивных помех и улучшить характеристики по низколетящим целям.

Кроме того, благодаря наличию перестройки частоты улучшены характеристики при работе радара в условиях помех. В устройстве обработки радиолокационных данных применены новые типы сигнальных процессоров, усовершенствована система дистанционного управления, контроля и диагностики.

В основной комплект РЛС 1Л117М входят:

Машина № 1 (приемопередающая) состоит из: нижней и верхней антенных систем, четырехканального волноводного тракта с приемо-передающим оборудованием ПРЛ и аппаратурой госопознавания;

Машина № 2 имеет шкаф (пункт) съема и шкаф обработки информации, радиолокационный индикатор с дистанционным управлением;

Машина № 3 перевозит две дизельные электростанции (главную и резервную) и комплект кабелей РЛС;

Машины № 4 и № 5 содержат вспомогательное оборудование (запчасти, кабели, коннекторы, монтажный комплект и т.д.). Они используются также для транспортировки разобранной антенной системы.

Обзор пространства обеспечивается механическим вращением антенной системы, которая образует V-образную диаграмму на-правленности, состоящую из двух лучей, один из которых расположен в вертикальной плоскости, а другой - в плоскости, расположенной под углом 45 к вертикальной. Каждая диаграмма направленности в свою очередь формируется двумя лучами, образованными на разных несущих частотах и имеющими ортогональную поляризацию. Передатчик РЛС формирует два последовательных фазокодоманипулированных импульса на разных частотах, которые посылаются на облучатели вертикальной и наклонной антенн через волноводный тракт.

РЛС может работать в режиме редкой частоты повторения импульсов, обеспечивающей дальность 350 км, и в режиме частых посылок с максимальной Дальностью 150 км. При повышенной частоте вращения (12 оборотов в минуту) используется только частый режим.

Приемная система и цифровая аппаратура СДЦ обеспечивают прием и обработку эхосигналов цели на фоне естественных помех и метеообразований. РЛС обрабатывает эхо-сигналы в "движущемся окне" с фиксированным уровнем ложных тревог и имеет межобзорную обработку для улучшения обнаружения целей на фоне помех.

Аппаратура СДЦ имеет четыре независимых канала (по одному на каждый приемный канал), каждый из которых состоит из когерентной и амплитудной частей.

Выходные сигналы четырех каналов объединяются попарно, в результате чего на экстрактор РЛС подаются нормированные амплитудные и когерентные сигналы вертикального и наклонного лучей.

Шкаф съема и обработки информации получает данные от ПЛР и аппаратуры госопознавания, а также сигналы вращения и синхронизации, и обеспечивает: выбор амплитудного или когерентного канала в соответствии с информацией карты помех; вторичную обработку РЛИ с построением траекторий по данным РЛС, объединение отметок ПРЛ и аппаратуры госопознавания, отображение на экране воздушной обстановки с "привязанными" к целям формулярами; экстраполяцию местоположения цели и прогнозирование столкновений; введение и отображение графической информации; управление режимом опознавания; решение за-дач наведения (перехвата); анализ и отображение метеорологических данных; статистическую оценку работы РЛС; выработку и передачу обменных сообщений на пункты управления.

Система дистанционного контроля и управления обеспечивает автоматическое функционирование радара, управление режимами работы, выполняет автоматический функциональный и диагностический контроль технического состояния оборудования, определение и поиск неисправностей с отображением методики проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

Система дистанционного контроля обеспечивает локализацию до 80 % неисправностей с точностью до типового элемента замены (ТЭЗ), в других случаях - до группы ТЭЗов. На экране дисплея рабочего места дается полное отображение характерных показателей технического состояния радиолокационного оборудования в форме графиков, диаграмм, функциональных схем и пояснительных надписей.

Существует возможность передачи данных РЛС по кабельным линиям связи на выносное индикаторное оборудование для управления воздушным движением и обеспечения систем наведения и управления перехватом. РЛС обеспечивается электроэнергией от входящего в комплект поставки автономного источника питания; может также подключаться к промышленной сети 220/380 В, 50 Гц.

Радиолокационная станция "Каста-2Е1"

Мобильная твердотельная РЛС "Каста-2Е1" может быть использована в различных системах военного и гражданского назначения - противовоздушной обороны, береговой обороны и пограничного контроля, управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах.

Отличительные особенности станции:

- блочно-модульное построение;

- сопряжение с различными потребителями информации и выдача данных в аналоговом режиме;

- автоматическая система контроля и диагностики;

- дополнительный антенно-мачтовый комплект для установки антенны на мачте с высотой подъема до 50 м

- твердотельное построение РЛС

- высокое качество выходной информации при воздействии импульсных и шумовых активных помех;

- возможность защиты и сопряжения со средствами защиты от противорадио-локационных ракет;

- возможность определения государственной принадлежности обнаруженных целей.

РЛС включает аппаратную машину, антенную машину, электроагрегат на прицепе и выносное рабочее место оператора, позволяющее управлять РЛС с защищенной позиции на удалении 300 м.

Антенна РЛС представляет собой систему, состоящую из расположенных в два этажа двух зеркальных антенн с облучателями и компенсационных антенн. Каждое зеркало антенны выполнено из металлической сетки, имеет овальный контур (5,5 м х 2,0 м) и состоит из пяти секций. Это дает возможность укладывать зеркала при транспортировке. При использовании штатной опоры обеспечивается положение фазового центра антенной системы на высоте 7,0 м. Обзор в угломестной плоскости осуществляется формированием одного луча специальной формы, по азимуту - за счет равномерного кругового враще-ния со скоростью 6 или 12 об./мин.

Для генерации зондирующих сигналов в РЛС применяется твердотельный передатчик, выполненный на СВЧ транзисторах, позволяющий получить на его выходе сигнал мощностью около 1 кВт.

Приемные устройства осуществляют аналоговую обработку сигналов от трех основных и вспомогательных приемных каналов. Для усиления принятых сигналов используется твердотельный малошумящий СВЧ усилитель с коэффициентом передачи не менее 25 дБ при собственном уровне шума не более 2 дБ.

Управление режимами РЛС осуществляется с рабочего места оператора (РМО). Радиолокационная информация отображается на координатно-знаковом индикаторе с диаметром экрана 35 см, а результаты контроля параметров РЛС - на таблично-знаковом индикаторе.

РЛС "Каста-2Е1" сохраняет работоспособность в интервале температур от -50 °С до +50 °С в условиях атмосферных осадков (иней, роса, туман, дождь, снег, гололед), ветровых нагрузок до 25 м/с и расположения РЛС на высоте до 2000 м над уровнем моря. РЛС может работать непрерывно в течение 20 суток.

Для обеспечения высокой готовности РЛС имеется резервируемая аппаратура. Кроме того, в комплект РЛС включены запасное имущество и принадлежности (ЗИП), рассчитанные на год эксплуатации РЛС.

Для обеспечения готовности РЛС в пределах всего срока службы отдельно поставляется групповой ЗИП (1 комплект на 3 РЛС).

Средний ресурс РЛС до капитального ремонта 1 15 тыс. часов; средний срок службы до капитального ремонта - 25 лет.

РЛС "Каста-2Е1" обладает высокой модернизационной способностью в части улучшения отдельных тактико-технических характеристик (увеличение потенциала, уменьшение объема аппаратуры обработки, средств отображения, увеличение производительности, сокращение времени развертывания и свертывания, повышение надежности и др.). Возможна поставка РЛС в контейнерном варианте с использованием цветного дисплея.

Радиолокационная станция "Каста-2Е2"

Предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов - самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидро-метеообразований. Маловысотная трехкоординатная РЛС кругового обзора дежурного режима "Каста-2Е2" применяется в системах противовоздушной обороны, береговой обороны и пограничного контроля, управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Легко адаптируется к использованию в различных системах гражданского назначения.

Отличительные особенности станции:

- блочно-модульное построение большинства систем;

- развертывание и свертывание штатной антенной системы с помощью автоматизированных электромеханических устройств;

- полностью цифровая обработка информации и возможность передачи ее по телефонным каналам и радиоканалу;

- полностью твердотельное построение передающей системы;

- возможность установки антенны на легкой высотной опоре типа "Унжа", обеспечивающей подъем фазового центра на высоту до 50 м;

- возможность обнаружения малоразмерных объектов на фоне интенсивных мешающих отражений, а также зависших вертолетов при одновременном обнаружении движущихся объектов;

- высокая защищенность от несинхронных импульсных помех при работе в плотных группировках радиоэлектронных средств;

- распределенный комплекс вычислительных средств, обеспечивающий автоматизацию процессов обнаружения, сопровождения, измерения координат и опознавания государственной принадлежности воздушных объектов;

- возможность выдачи радиолокационной информации потребителю в любой удобной для него форме - аналоговой, цифро-аналоговой, цифровой координатной или цифровой трассовой;

- наличие встроенной системы функционально-диагностического контроля, охватывающего до 96 % аппаратуры.

РЛС включает в себя аппаратную и антенную машины, основную и резервную электростанции, смонтированные на трех автомобилях повышенной проходимости КамАЗ-4310. Имеет выносное рабочее место оператора, обеспечивающее управление РЛС, удаленное от нее на расстояние 300 м.

Конструкция станции устойчива к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны, оснащена устройствами санитарной и индивидуальной вентиляции. Предусмотрена работа системы вентиляции в режиме рециркуляции без использования заборного воздуха.

Антенна РЛС представляет собой систему, состоящую из зеркала двойной кривизны, узла рупорных облучателей и антенн подавления приема по боковым лепесткам. Антенная система формирует по основному радиолокационному каналу два луча с горизонтальной поляризацией: острый и косекансный, перекрывающие заданный сектор обзора.

В РЛС используется твердотельный передатчик, выполненный на СВЧ транзисторах, позволяющий получить на его выходе сигнал мощностью около 1 кВт.

Управление режимами РЛС может производиться как по командам оператора, так и использованием возможностей комплекса вычислительных средств.

РЛС обеспечивает устойчивую работу при температуре окружающего воздуха ±50 °С, относительной влажности воздуха до 98 %, скорости ветра до 25 м/с. Высота размещения над уровнем моря - до 3000 м. Современные технические решения и элементная база, примененные при создании РЛС "Каста-2Е2", позволили получить тактико-технические характеристики на уровне лучших зарубежных и отечественных образцов.

Всем спасибо за внимание:)

В статье рассмотрен принцип работы и общая структурная схема судовой РЛС. Действие радиолокационных станций (РЛС) основано на использовании явления отражения радиоволн от различных препятствий, расположенных на пути их распространения, т. е. в радиолокации для определения положения объектов используется явление эха. Для этого в РЛС имеется передатчик, приемник, специальное антенно-волноводное устройство и индикатор с экраном для визуального наблюдения эхо-сигналов. Таким образом, работу радиолокационной станции можно представить так: передатчик РЛС генерирует высокочастотные колебания определенной формы, которые посылаются в пространство узким лучом, непрерывно вращающимся по горизонту. Отраженные колебания от любого предмета в виде эхо-сигнала принимаются приемником и изображаются на экране индикатора, при этом имеется возможность немедленно определять на экране направление (пеленг) на объект и его расстояние от судна.

Пеленг на объект определяется по направлению узкого радиолокационного луча, который в данный момент падает на объект и отражается от него.

Расстояние до объекта может быть получено путем измерения малых промежутков времени между посылкой зондирующего импульса и моментом приема отраженного импульса, при условии, что радиоимпульсы распрастраняются со скоростью с = 3 Х 108 м/сек. Судовые РЛС имеют индикаторы кругового обзора (ИКО), на экране которого образуется изобр ажение окружающей судно навигационной обстановки.

Широкое распространение нашли береговые РЛС, устанавливаемые в портах, на подходах к ним и на каналах или на сложных фарватерах. С их помощью стало возможным осуществлять ввод судов в порт, руководить движением судов по фарватеру, каналу в условиях плохой видимости, в результате чего значительно снижается простой судов. Эти станции в некоторых портах дополняют специальной телевизионной передающей аппаратурой, которая передает изображение с экрана радиолокационной станции на подходящие к порту суда. Передаваемые изображения принимаются на судне обычным телевизионным приемником, что в значительной степени облегчает судоводителю задачу ввода судна в порт при плохой видимости.

Береговые (портовые) РЛС могут быть использованы также диспетчером порта для наблюдения за передвижением судов, находящихся на акватории порта или на подходах к нему.

Рассмотрим принцип работы судовой РЛС с индикатором кругового обзора. Воспользуемся упрощенной блок-схемой РЛС, объясняющей ее работу (рис. 1).

Запускающий импульс, вырабатываемый генератором ЗИ, осуществляет запуск (синхронизацию) всех блоков РЛС.

При поступлении запускающих импульсов в передатчик модулятор (Мод) вырабатывает прямоугольный импульс длительностью в несколько десятых микросекунд, который подается на магнетронный генератор (МГ).

Магнетрон генерирует зондирующий импульс мощностью 70-80 квт длиной волны 1=3, 2 см, частотой /с = 9400 Мгц. Импульс магнетрона через антенный переключатель (АП) по специальному волноводу подводится к антенне и излучается в пространство узким направленным лучом. Ширина луча в горизонтальной плоскости 1-2°, а вертикальной около 20°. Антенна, вращаясь вокруг вертикальной оси со скоростью 12-30 об/мин, облучает все окружающее судно пространство.

Отраженные сигналы принимаются той же антенной, поэтому АП производит поочередное подключение антенны то к передатчику, то к приемнику. Отраженный импульс через антенный переключатель поступает на смеситель, к которому подключен клистронный генератор (КГ) . Последний генерирует маломощные колебания с частотой f Г=946 0 Мгц.

В смесителе в результате сложения колебаний выделяется промежуточная частота fПР=fГ-fС=60 Мгц, которая затем поступает на усилитель промежуточной частоты (УПЧ), он усиливает отраженные импульсы. С помощью детектора, стоящего на выходе УПЧ, усиленные импульсы преобразуются в видеоимпульсы, которые через видеосмеситель (ВС) поступают на видеоусилитель. Здесь они усиливаются и поступают на катод электроннолучевой трубки (ИКО).

Электроннолучевая трубка представляет собой вакуумную электронную лампу особой конструкции (см. рис. 1).

Она состоит из трех основных частей: электронной пушки с фокусирующим устройством, отклоняющей магнитной системы и стеклянной колбы с экраном, обладающим свойством послесвечения.

Электронная пушка 1-2 и фокусирующее устройство 4 формируют плотный, хорошо сфокусированный луч электронов, а отклоняющая система 5 служит для управления этим электронным лучом.

После прохождения отклоняющей системы электронный луч ударяет в экран 8, который покрыт специальным веществом, обладающим способностью светиться при бомбардировке его электронами. Внутренняя сторона широкой части трубки покрывается специальным проводящим слоем (графитом). Этот слой является основным анодом трубки 7 и имеет контакт, на который подается высокое положительное напряжение. Анод 3 - ускоряющий электрод.

Яркость светящейся точки на экране ЭЛТ регулируется изменением отрицательного напряжения на управляющем электроде 2 с помощью потенциометра «Яркость». В нормальном состоянии трубка заперта отрицательным напряжением на управляющем электроде 2.

Изображение окружающей обстановки на экране индикатора кругового обзора получается следующим образом.

Одновременно с началом излучения передатчиком зондирующего импульса запускается генератор развертки, состоящий из мультивибратора (MB) и генератора пилообразного тока (ГПТ), который генерирует пилообразные импульсы. Эти импульсы подаются на отклоняющую систему 5, имеющую механизм вращения, который связан с принимающим сельсином 6.

Одновременно прямоугольный положительный импульс напряжения подается на управляющий электрод 2 и отпирает ее. С появлением в отклоняющей системе ЭЛТ нарастающего (пилообразного) тока электронный луч начинает плавно отклоняться от центра к краю трубки и на экране появляется светящийся радиус развертки. Радиальное движение луча по экрану видно очень слабо. В момент прихода отраженного сигнала потенциал между сеткой и управляющим катодом возрастает, трубка отпирается и на экране начинает светиться точка, соответствующая положению в данный момент луча, совершающего радиальное движение. Расстояние от центра экрана до светящейся точки будет пропорционально расстоянию до объекта. Отклоняющая система имеет вращательное движение.

Механизм вращения отклоняющей системы связан синхронной передачей с сельсином-датчиком антенны 9, поэтому отклоняющая катушка вращается вокруг горловины ЭЛТ синхронно и синфазно с антенной 12. В результате этого на экране ЭЛТ появляется вращающийся радиус развертки.

При повороте антенны поворачивается линия развертки и на экране индикатора начинают светиться новые участки, соответствующие импульсам, отражающимся от различных объектов, находящихся на различных пеленгах. За полный оборот антенны вся поверхность экрана ЭЛТ покрывается множеством радиальных линий разверток, которые засвечиваются только при наличии на соответствующих пеленгах отражающих объектов. Таким образом, па экране трубки воспроизводится полная картина окружающей судно обстановки.

Для ориентировочного измерения расстояний до различных объектов на экране ЭЛТ наносятся путем электронной подсветки, вырабатываемой в блоке ПКД масштабные кольца (неподвижные круги дальности). Для более точного измерения расстояния в РЛС применяется специальное дальномерное устройство, с так называемым подвижным кругом дальности (ПКД).

Для измерения расстояния до какой-либо цели на экране ЭЛТ необходимо, вращая ручку дальномера, совместить ПКД с меткой цели и взять отсчет в милях и десятых долях по счетчику, механически связанному с рукояткой дальномера.

Кроме эхо-сигналов и дистанционных колец, на экране ЭЛТ засвечивается отметка курса 10 (см. рис. 1). Это достигается путем подачи на управляющую сетку ЭЛТ положительного импульса в тот момент, когда максимум излучения антенны проходит направление, совпадающее с диаметральной плоскостью судна.

Изображение на экране ЭЛТ может быть ориентировано относительно ДП судна (стабилизация по курсу) или относительно истинного меридиана (стабилизация по норду). В последнем случае отклоняющая система трубки имеет также синхронную связь с гирокомпасом.