Пусть произвольная импульсная система задана структурной схемой, представляющей собой совокупность стандартных соединений из простейших импульсных систем (соединений типа обратная связь, последовательных и параллельных). Тогда, чтобы получить передаточную функцию этой системы, достаточно уметь находить передаточную функцию стандартных соединений по передаточным функциям соединяемых импульсных систем, так как последние известны (либо точно, либо приближенно) (см. § 3.1).

Соединения чисто импульсных систем.

Формулы для вычисления -передаточных функций стандартных соединений чисто импульсных систем по z-передаточным функциям соединяемых чисто импульсных элементов совпадают с аналогичными формулами из теории непрерывных систем. Это совпадение происходит потому, что структура формулы (3.9) совпадает со структурой аналогичной формулы из теории непрерывных систем формула (3.9) описывает работу чисто импульсной системы точно.

Пример . Найти z-передаточную функцию чисто импульсной системы, заданной структурной схемой (рис. 3.2).

С учетом (3.9) из структурной схемы, изображенной на рис. 3.2, получаем:

Подставим последнее выражение в первое:

![]()

(сравнить с известной формулой из теории непрерывных систем ).

Соединения импульсных систем.

Пример 3.2. Пусть импульсная система представлена структурной схемой (см. рис. .3.3, без учета пунктира и штрихпунктира). Тогда

Если нужно определить дискретные значения выхода (см. фиктивный синхронный ключ на выходе - пунктир на рис. 3.3), то способом, аналогичным тому, который использовался при выводе (3.7), получим, связь:

Рассмотрим другую систему (рис. 3.4, без учета пунктира), которая отличается от предыдущей лишь местом расположения ключа. Для нее

При фиктивном ключе (см. пунктир на рис. 3.4)

Из полученных в этом примере соотношений можно сделать выводы.

Вывод 1. Вид аналитической связи входа как с непрерывными [см. (3.10), (3.12)], так и с дискретными [см. (3.11), (3.13)] значениями выхода произвольной импульсной системы существенно зависит от места расположения ключа.

Вывод 2. Для произвольной импульсной системы, как и для простейшей, которая описана в 3.1, не удается получить характеристику, аналогичную передаточной функции, которая связывает вход и выход во все моменты времени. Не удается получить подобной характеристики, которая связывает вход и выход и в дискретные моменты времени, кратные , что для простейшей импульсной системы сделать удалось (см. § 3.1). Это видно из соотношений соответственно (3.10), (3.12) и (3.11), (3.13).

Вывод 3. Для некоторых частных случаев соединений импульсных систем, например для импульсной системы, структурная схема которой представлена на рис. 3.5 (без пунктира), удается найти передаточную функцию, связывающую вход и выход в дискретные моменты времени, кратные . Действительно, из (3.10) при следует Но тогда [см. вывод формулы (3.7)]

Структура связи z-передаточной функции разомкнутой и замкнутой систем в данном случае такая же, как и в теории непрерывных систем.

Следует отметить, что это хотя и частный случай, но он имеет очень большое практическое значение, так как к нему приводятся многие системы из класса импульсных следящих систем.

Вывод 4. Для получения удобного выражения, аналогичного z-передаточной функции в случае произвольной импульсной системы (см., например, рис. 3.3), требуется вводить синхронные фиктивные ключи не только на выходе системы (см. пунктир на рис. 3.3), но и в других ее точках (см., например, штрихпунктирвый участок вместо сплошного на рис. 3.3). Тогда

и формулы (3.10), (3.11) примут соответственно такой вид:

и, следовательно,

![]()

Последствия от введения ключей, изображенных на рис. 3.3 штрихпунктиром и пунктиром, существенно различны, так как последний не меняет характера работы всей системы, он просто дает информацию о ней в дискретные моменты времени.

Первый же, преобразуя в импульсный тот непрерывный сигнал, который поступает на звено обратной связи, превращает исходную систему совсем в другую. Эта новая система достаточно хорошо сможет представлять работу исходной системы, если принять (см. § 5.4) и если

1) выполняются условия теоремы Котельникова (2.20);

2) полоса пропускания звена обратной связи меньше :

![]()

где - частота среза звена обратной связи;

3) амплитудная частотная характеристика (АЧХ) звена в районе частоты среза уменьшается достаточно круто (см. рис. 3.6).

Тогда через звено обратной связи проходит только та часть спектра импульсного сигнала , которая соответствует непрерывному сигналу .

Таким образом, формула (3.16) в общем случае только приближенно представляет работу исходной системы даже в дискретные моменты времени. Причем она делает это тем точнее, чем надежнее выполняются условия (2.20), (3.17) и условия крутого спада амплитудно-частотной характеристики для звена, нормальная работа которого нарушена фиктивным ключом.

Итак, с помощью z-преобразования можно точно исследовать работу чисто импульсной системы; с помощью преобразования Лапласа - точно исследовать работу непрерывной системы.

Импульсную систему с помощью одного (любого) из этих преобразований удается исследовать только приближенно, да и то при соблюдении некоторых условий. Причиной тому является наличие в импульсной системе как непрерывных, так и импульсных сигналов (поэтому такие импульсные системы являются непрерывноимпульсными и их иногда называют непрерывно-дискретными). В связи с этим преобразование Лапласа, удобное при оперировании с непрерывными сигналами, становится неудобным, когда дело доходит до дискретных сигналов. Удобное же для дискретных сигналов z-преобразование неудобно для непрерывных.

Так в данном случае проявляется отмеченный еще в апориях

Импульсной характеристикой системы называется её реакция на единичный импульс при нулевых начальных условиях.

Свойства [ | ]

Применение [ | ]

Анализ систем [ | ]

Восстановление частотной характеристики [ | ]

Важным свойством импульсной характеристики является тот факт, что на её основе может быть получена комплексная частотная характеристика , определяемая как отношение комплексного спектра сигнала на выходе системы к комплексному спектру входного сигнала.

Комплексная частотная характеристика (КЧХ) является аналитическим выражением комплексной функции. КЧХ строится на комплексной плоскости и представляет собой кривую траектории конца вектора в рабочем диапазоне изменения частот, называемую годографом КЧХ. Для построения КЧХ обычно требуется 5-8 точек в рабочем диапазоне частот: от минимально реализуемой частоты до частоты среза (частоты окончания эксперимента). КЧХ, так же, как и временная характеристика будет давать полную информацию о свойствах линейных динамических систем.

Частотная характеристика фильтра определяется как преобразование Фурье (дискретное преобразование Фурье в случае цифрового сигнала) от импульсной характеристики.

H (j ω) = ∫ − ∞ + ∞ h (τ) e − j ω τ d τ {\displaystyle H(j\omega)=\int \limits _{-\infty }^{+\infty }h(\tau)e^{-j\omega \tau }\,d\tau }Интеграл Дюамеля.

Зная реакцию цепи на единичное возмущающее воздействие, т.е. функцию переходной проводимости или (и) переходную функцию по напряжению , можно найти реакцию цепи на воздействие произвольной формы. В основе метода – метода расчета с помощью интеграла Дюамеля – лежит принцип наложения.

При использовании интеграла Дюамеля для разделения переменной, по которой производится интегрирование, и переменной, определяющей момент времени, в который определяется ток в цепи, первую принято обозначать как , а вторую - как t.

Пусть в момент времени к цепи с нулевыми начальными условиями (пассивному двухполюснику ПД на рис. 1) подключается источник с напряжением произвольной формы. Для нахождения тока в цепи заменим исходную кривую ступенчатой (см. рис. 2), после чего с учетом, что цепь линейна, просуммируем токи от начального скачка напряжения и всех ступенек напряжения до момента t, вступающих в действие с запаздыванием по времени.

В момент времени t составляющая общего тока, определяемая начальным скачком напряжения , равна .

В момент времени имеет место скачок напряжения ![]() , который с учетом временного интервала от начала скачка до интересующего момента времени t обусловит составляющую тока .

, который с учетом временного интервала от начала скачка до интересующего момента времени t обусловит составляющую тока .

Полный ток в момент времени t равен, очевидно, сумме всех составляющих тока от отдельных скачков напряжения с учетом , т.е.

Заменяя конечный интервал приращения времени на бесконечно малый, т.е. переходя от суммы к интегралу, запишем

. .

| (1) |

Соотношение (1) называется интегралом Дюамеля.

Следует отметить, что с использованием интеграла Дюамеля можно определять также напряжение. При этом в (1) вместо переходной проводимости будет входить переходная функция по напряжению.

Последовательность расчета с использованием

интеграла Дюамеля

В качестве примера использования интеграла Дюамеля определим ток в цепи рис. 3, рассчитанный в предыдущей лекции с использованием формулы включения.

В качестве примера использования интеграла Дюамеля определим ток в цепи рис. 3, рассчитанный в предыдущей лекции с использованием формулы включения.

Исходные данные для расчета: ![]() , , .

, , .

- Переходная проводимость

.

.

18. Передаточная функция .

Отношение оператора воздействия к собственному оператору называют передаточной функцией или передаточной функцией в операторной форме.

Звено, описываемое уравнением или уравнениями в символической или операторной форме записи можно охарактеризовать двумя передаточными функциями: передаточной функцией по входной величине u; и передаточной функцией по входной величине f.

Звено, описываемое уравнением или уравнениями в символической или операторной форме записи можно охарактеризовать двумя передаточными функциями: передаточной функцией по входной величине u; и передаточной функцией по входной величине f.

и

и

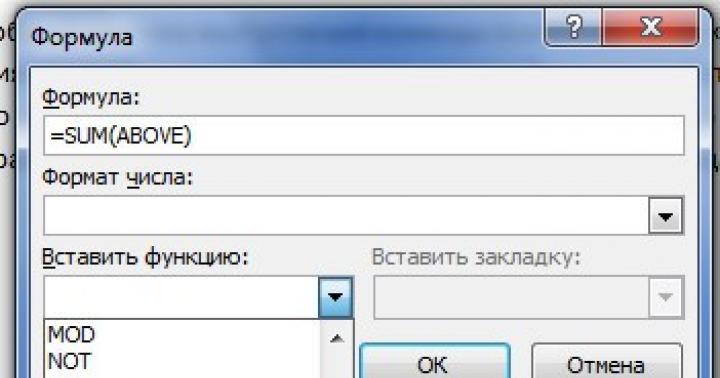

Используя передаточные функции, уравнение записывают в виде ![]() . Это уравнение представляет собой условную более компактную запись форму записи исходного уравнения.

. Это уравнение представляет собой условную более компактную запись форму записи исходного уравнения.

Наряду с передаточной функцией в операторной форме широко используют передаточную функцию в форме изображений Лапласа.

Передаточные функции в форме изображений Лапласа и операторной форме с точностью до обозначений совпадают. Передаточную функцию в форме, изображения Лапласа можно получить из передаточной функции в операторной форме, если в последней сделать подстановку p=s. В общем случае это следует из того, что дифференцированию оригинала - символическому умножению оригинала на p - при нулевых начальных условиях соответствует умножение изображения на комплексное число s.

Сходство между передаточными функциями в форме изображения Лапласа и в операторной форме чисто внешнее, и оно имеет место только в случае стационарных звеньев (систем), т.е. только при нулевых начальных условиях.

Рассмотрим простую RLC (последовательно) цепь, её передаточная функция W(p)=U ВЫХ /U ВХ

Интеграл Фурье.

Функция f

(x

),

определенная на всей числовой оси называется периодической

, если существует такое число, что при любом значении х

выполняется равенство ![]() . Число Т

называется периодом функции.

. Число Т

называется периодом функции.

Отметим некоторые с в о й с т в а этой функции:

1) Сумма, разность, произведение и частное периодических функций периода Т есть периодическая функция периода Т .

2) Если функция f (x ) период Т , то функция f (ax )имеет период .

3) Если f

(x

)- периодическая функция периода Т

, то равны любые два интеграла от этой функции, взятые по промежуткам длины Т

(при этом интеграл существует), т. е. при любых a

и b

справедливо равенство  .

.

Тригонометрический ряд. Ряд Фурье

Если f

(x

) разлагается на отрезке в равномерно сходящийся тригонометрический ряд:![]() (1)

(1)

То это разложение единственное и коэффициенты определяются по формулам:

где n =1,2, . . .

Тригонометрический ряд (1) рассмотренного вида с коэффициентами называется тригонометрическим рядом Фурье .

Комплексная форма ряда Фурье

Выражение называется комплексной формой ряда Фурье функции f (x ), если определяется равенством

,

где

,

где

Переход от ряда Фурье в комплексной форме к ряду в действительной форме и обратно осуществляется с помощью формул:

(n

=1,2, . . .)

(n

=1,2, . . .)

Интегралом Фурье функции f(x) называется интеграл вида:

, где

, где

.

.

Частотные функции.

Если подать на вход системы с передаточной функцией W(p) гармонический сигнал

то после завершения переходного процесса на выходе установится гармонические колебания

с той же частотой , но иными амплитудой и фазой, зависящими от частоты возмущающего воздействия. По ним можно судить о динамических свойствах системы. Зависимости, связывающие амплитуду и фазу выходного сигнала с частотой входного сигнала, называются частотными характеристиками (ЧХ). Анализ ЧХ системы с целью исследования ее динамических свойств называется частотным анализом .

Подставим выражения для u(t) и y(t) в уравнение динамики

(aоp n + a 1 pn - 1 + a 2 p n - 2 + ... + a n)y = (bоp m + b 1 p m-1 + ... + b m)u.

Учтем, что

pnu = pnU m ejwt = U m (jw)nejwt = (jw)nu.

Аналогичные соотношения можно записать и для левой части уравнения. Получим:

По аналогии с передаточной функцией можно записать:

W(j ), равная отношению выходного сигнала к входному при изменении входного сигнала по гармоническому закону, называется частотной передаточной функцией . Легко заметить, что она может быть получена путем простой замены p на j в выражении W(p).

W(j ) есть комплексная функция, поэтому:

где P() - вещественная ЧХ (ВЧХ) ; Q() - мнимая ЧХ (МЧХ) ; А() - амплитудная ЧХ (АЧХ) : () - фазовая ЧХ (ФЧХ) . АЧХ дает отношение амплитуд выходного и входного сигналов, ФЧХ - сдвиг по фазе выходной величины относительно входной:

;

; ![]()

Если W(j ) изобразить вектором на комплексной плоскости, то при изменении от 0 до + его конец будет вычерчивать кривую, называемую годографом вектора W(j ), или амплитудно - фазовую частотную характеристику (АФЧХ) (рис.48).

Ветвь АФЧХ при изменении от - до 0 можно получить зеркальным отображением данной кривой относительно вещественной оси.

В ТАУ широко используются логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) (рис.49): логарифмическая амплитудная ЧХ (ЛАЧХ) L() и логарифмическая фазовая ЧХ (ЛФЧХ) ().

Они получаются путем логарифмирования передаточной функции:

ЛАЧХ получают из первого слагаемого, которое из соображений масштабирования умножается на 20, и используют не натуральный логарифм, а десятичный, то есть L() = 20lgA(). Величина L() откладывается по оси ординат в децибелах .

Изменение уровня сигнала на 10 дб соответствует изменению его мощности в 10 раз. Так как мощность гармонического сигнала Р пропорциональна квадрату его амплитуды А, то изменению сигнала в 10 раз соответствует изменение его уровня на 20дб,так как

lg(P 2 /P 1) = lg(A 2 2 /A 1 2) = 20lg(A 2 /A 1).

По оси абсцисс откладывается частота w в логарифмическом масштабе. То есть единичным промежуткам по оси абсцисс соответствует изменение w в 10 раз. Такой интервал называется декадой . Так как lg(0) = - , то ось ординат проводят произвольно.

ЛФЧХ, получаемая из второго слагаемого, отличается от ФЧХ только масштабом по оси . Величина () откладывается по оси ординат в градусах или радианах. Для элементарных звеньев она не выходит за пределы: - + .

ЧХ являются исчерпывающими характеристиками системы. Зная ЧХ системы можно восстановить ее передаточную функцию и определить параметры.

Обратные связи.

Принято считать, что звено охвачено обратной связью, если его выходной сигнал через какое-либо другое звено подается на вход. При этом, если сигнал обратной связи вычитается из входного воздействия (), то обратную связь называют отрицательной. Если сигнал обратной связи складывается с входным воздействием (), то обратную связь называют положительной.

Передаточная функция замкнутой цепи с отрицательной обратной связью - звена, охваченного отрицательной обратной связью,- равна передаточной функции прямой цепи , деленной на единицу плюс передаточная функция разомкнутой цепи

Передаточная функция замкнутой цепи с положительной обратной связью равна передаточной функции прямой цепи, деленной на единицу минус передаточная функция разомкнутой цепи

22. 23. Четырёхполюсники .

При анализе электрических цепей в задачах исследования взаимосвязи между переменными (токами, напряжениями, мощностями и т.п.) двух каких-то ветвей схемы широко используется теория четырехполюсников.

Четырехполюсник – это часть схемы произвольной конфигурации, имеющая две пары зажимов (отсюда и произошло его название), обычно называемые входными и выходными.

Примерами четырыхполюсника являются трансформатор, усилитель, потенциометр, линия электропередачи и другие электротехнические устройства, у которых можно выделить две пары полюсов.

В общем случае четырехполюсники можно разделить на активные, в структуру которых входят источники энергии, и пассивные, ветви которых не содержат источников энергии.

Для записи уравнений четырехполюсника выделим в произвольной схеме ветвь с единственным источником энергии и любую другую ветвь с некоторым сопротивлением (см. рис. 1,а).

В соответствии с принципом компенсации заменим исходное сопротивление источником с напряжением (см. рис. 1,б). Тогда на основании метода наложения для цепи на рис. 1,б можно записать

Уравнения (3) и (4) представляют собой основные уравнения четырехполюсника; их также называют уравнениями четырехполюсника в А-форме (см. табл. 1). Вообще говоря, существует шесть форм записи уравнений пассивного четырехполюсника. Действительно, четырехполюсник характеризуется двумя напряжениями и и двумя токами и . Любые две величины можно выразить через остальные. Так как число сочетаний из четырех по два равно шести, то и возможно шесть форм записи уравнений пассивного четырехполюсника, которые приведены в табл. 1. Положительные направления токов для различных форм записи уравнений приведены на рис. 2. Отметим, что выбор той или иной формы уравнений определяется областью и типом решаемой задачи.

Уравнения (3) и (4) представляют собой основные уравнения четырехполюсника; их также называют уравнениями четырехполюсника в А-форме (см. табл. 1). Вообще говоря, существует шесть форм записи уравнений пассивного четырехполюсника. Действительно, четырехполюсник характеризуется двумя напряжениями и и двумя токами и . Любые две величины можно выразить через остальные. Так как число сочетаний из четырех по два равно шести, то и возможно шесть форм записи уравнений пассивного четырехполюсника, которые приведены в табл. 1. Положительные направления токов для различных форм записи уравнений приведены на рис. 2. Отметим, что выбор той или иной формы уравнений определяется областью и типом решаемой задачи.

Таблица 1. Формы записи уравнений пассивного четырехполюсника

| Форма | Уравнения | Связь с коэффициентами основных уравнений |

| А-форма | | |

| Y-форма | | ; ; ; ; |

| Z-форма | | ; ; ; ; |

| Н-форма | | ; ; ; ; |

| G-форма | | ; ; ; ; |

| B-форма | | ; ; ; . |

Характеристическое сопротивление и коэффициент

распространения симметричного четырехполюсника

В электросвязи широко используется режим работы симметричного четырехполюсника, при котором его входное сопротивление равно нагрузочному, т.е.

.

.

Это сопротивление обозначают как и называют характеристическим сопротивлением симметричного четырехполюсника, а режим работы четырехполюсника, для которого справедливо

![]() ,

,

Для определения импульсной характеристики g (t ,τ), где τ - время воздействия, t - время появления и действия отклика, непосредственно по заданным параметрам цепи необходимо использовать дифференциальное уравнение цепи.

Чтобы проанализировать методику нахождения g (t ,τ), рассмотрим простую цепь, описываемую уравнением первого порядка:

где f (t ) - воздействие, y (t ) - отклик.

По определению, импульсная характеристика является откликом цепи на одиночный дельта-импульс δ(t -τ), подаваемый на вход в момент t =τ. Из этого определения следует, что если в правой части уравнения положить f (t )=δ(t -τ), то в левой части можно принять y (t )=g (t ,).

Таким образом, приходим к уравнению

.

.

Так как правая часть этого уравнения равна нулю всюду, кроме точки t =τ, функцию g (t ) можно искать в виде решения однородного дифференциального уравнения:

при начальных условиях, вытекающих из предыдущего уравнения, а также из условия, что к моменту приложения импульса δ(t -τ) в цепи отсутствуют токи и напряжения.

В последнем уравнении переменные разделяются:

где

- значения импульсной характеристики

в момент воздействия.

- значения импульсной характеристики

в момент воздействия.

Д ля

определения начального значения

ля

определения начального значения вернемся к исходному уравнению. Из него

следует, что в точке

вернемся к исходному уравнению. Из него

следует, что в точке функцияg

(t

)

должна совершить скачок на величину

1/а

1 (τ),

поскольку только при этом условии первое

слагаемое в исходном уравнении

a

1 (t

)[dg

/dt

]

может образовывать дельта-функцию

δ(t

-τ).

функцияg

(t

)

должна совершить скачок на величину

1/а

1 (τ),

поскольку только при этом условии первое

слагаемое в исходном уравнении

a

1 (t

)[dg

/dt

]

может образовывать дельта-функцию

δ(t

-τ).

Так

как при

,

то в момент

,

то в момент

.

.

Заменяя неопределенный интеграл определенным с переменным верхним пределом интегрирования, получаем соотношения для определения импульсной характеристики:

Зная импульсную характеристику, нетрудно определить передаточную функцию линейной параметрической цепи, поскольку обе оси связаны парой преобразования Фурье:

где

a

=t

-τ

- задержка сигнала. Функция g

1 (t

,a

)

получается из функции

заменой τ=t-a

.

заменой τ=t-a

.

Наряду с последним выражением, можно получить еще одно определение передаточной функции, в котором импульсная характеристика g 1 (t ,a ) не фигурирует. Для этого используем обратное преобразование Фурье для отклика S ВЫХ (t ):

.

.

Для

случая, когда входной сигнал является

гармоническим колебанием, S

(t

)=cosω 0 t

.

Соответствующий S

(t

)

аналитический сигнал есть

.

.

Спектральная

плоскость этого сигнала

Подставляя

вместо

вместо в последнюю формулу, получаем

в последнюю формулу, получаем

Отсюда находим:

Здесь Z ВЫХ (t ) - аналитический сигнал, соответствующий выходному сигналу S ВЫХ (t ).

Таким образом, выходной сигнал при гармоническом воздействии

определяется так же, как и для любых других линейных цепей.

Если передаточная функция K (j ω 0 ,t ) изменяется во времени по периодическому закону с основной частотой Ω, то ее можно представить в виде ряда Фурье:

где

- не зависящие от времени коэффициенты,

в общем случае комплексные, которые

можно трактовать как передаточные

функции некоторых четырехполюсников

с постоянными параметрами.

- не зависящие от времени коэффициенты,

в общем случае комплексные, которые

можно трактовать как передаточные

функции некоторых четырехполюсников

с постоянными параметрами.

Произведение

можно

рассматривать как передаточную функцию

каскадного (последовательного) соединения

двух четырехполюсников: одного с

передаточной функцией

,

не зависящей от времени, и второго с

передаточной функцией

,

не зависящей от времени, и второго с

передаточной функцией ,

изменяющейся во времени, но не зависящей

от частоты ω 0

входного сигнала.

,

изменяющейся во времени, но не зависящей

от частоты ω 0

входного сигнала.

Основываясь

на последнем выражении, любую

параметрическую цепь с периодически

изменяющимися параметрами можно

представить в виде следующей эквивалентной

схемы:

Основываясь

на последнем выражении, любую

параметрическую цепь с периодически

изменяющимися параметрами можно

представить в виде следующей эквивалентной

схемы:

Откуда понятен процесс образования новых частот в спектре выходного сигнала.

Аналитический сигнал на выходе будет равен

где φ 0 , φ 1 , φ 2 … - фазовые характеристики четырехполюсников .

Переходя к вещественному сигналу на выходе, получаем

Этот результат указывает на следующее свойство цепи с переменными параметрами: при изменении передаточной функции по любому сложному, но периодическому закону с основной частотой

Ω, гармонический входной сигнал с частотой ω 0 образует на выходе цепи спектр, содержащий частоты ω 0 , ω 0 ±Ω, ω 0 ±2Ω и т. д.

Если на вход цепи подается сложный сигнал, то все сказанное выше относится к каждой из частот ω и к входному спектру. Разумеется, что в линейной параметрической цепи никакого взаимодействия между отдельными компонентами входного спектра не существует (принцип суперпозиции) и на выходе цепи не возникает частот вида n ω 1 ± m ω 2 где ω 1 и ω 2 - различные частоты входного сигнала.

В радиотехнических цепях сопротивления нагрузки обычно велики и не влияют на четырехполюсник либо сопротивление нагрузки стандартно и уже учтено в схеме четырехполюсника.

Тогда четырехполюсник может характеризоваться одним параметром, устанавливающим связь между выходным и входным напряжениями при пренебрежении током нагрузок. При синусоидальном сигнале такой характеристикой является передаточная функция цепи (коэффициент передачи), равная отношению комплексной амплитуды сигнала на выходе к комплексной амплитуде сигнала на входе: , где – фазово-частотная характеристика, - амплитудно-частотная характеристика цепи.

Передаточная функция линейной цепи вследствие справедливости принципа суперпозиции позволяет анализировать прохождение сложного сигнала через цепь, разлагая его на синусоидальные составляющие. Другой возможностью использования принципа суперпозиции является разложение сигнала на сумму сдвинутых во времени d-функций d(t). Реакцией цепи на действие сигнала в виде d-функций является импульсная характеристика g(t), т. е. это сигнал на выходе, если сигнал на входе есть d-функция. при . При этом g(t) = 0 при t < 0 – выходной сигнал не может возникнуть ранее момента появления входного сигнала.

Экспериментально импульсную характеристику можно определить подавая на вход короткий импульс площадью единица и уменьшая длительность импульса при сохранении площади до тех пор, пока сигнал на выходе перестанет изменяться. Это и будет импульсная характеристика цепи.

Так как независимый параметр, связывающий напряжения на выходе и входе цепи, может быть только один, то между импульсной характеристикой и передаточной функцией имеется связь.

Пусть на вход подается сигнал в виде d-функции со спектральной плотностью . На выходе цепи будет импульсная характеристика , при этом все спектральные составляющие входного сигнала умножаются на передаточную функцию соответствующей частоты: . Таким образом, импульсная характеристика цепи и передаточная функция связаны преобразованием Фурье:

Иногда вводят так называемую переходную характеристику цепи h(t), являющуюся откликом на сигнал, называемый единичным скачком:

I(t) = 1 при t ³ 0

I(t) = 0 при t < 0

при этом , h(t) = 0 при t < 0.

Ввиду связи между передаточной функцией и импульсной характеристикой, на передаточную функцию накладываются ограничения:

· Условие, что g(t) должна быть вещественной, приводит к требованию, что , т. е. модуль передаточной функции (АЧХ) есть четная, а фазовый угол (ФЧХ) – нечетная функция частоты.

· Условие, что при t < 0, g(t) = 0 приводит к критерию Пэли-Винера: .

Например, рассмотрим идеальный фильтр низких частот ФНЧ с передаточной функцией.

Здесь интеграл в критерии Пэли-Винера расходится, как и для любой , обращающейся в нуль на конечном отрезке оси частот.

Импульсная характеристика такого фильтра есть

g(t) не равна нулю при t < 0, тем сильнее, чем меньше время задержки , которое определяет ее угол наклона . Это указывает на нереализуемость идеального ФНЧ, имеющего близкое приближение при достаточно больших .