Понятие информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в педагогике.

Во ФГОС закреплены рекомендации по использованию информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в преподавании в условиях школы. Переход на ФГОС нового поколения требует обновления профессионально-педагогической подготовки учителей и повышения их уровня работы с инновационными технологиями.

Активизация мер по внедрению информационно-коммуникативных технологий появились вместе с принятием "Стратегии развития информационного общества" . Данный документ расширяет горизонты доступности информации для всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации. После этого была принята Концепция социально-экономического развития страны до 2020 года, согласно которой все государственные и муниципальные учреждения должны иметь свои сайты, в том числе и образовательные учреждения.

Однако далеко не все школы и ДОУ подошли ответственно к внедрению сайтов. Очень много учреждений предпочли создать неудобный и бесполезный ресурс, так сказать, для галочки.

Отдельно следует выделить трактовку термина "информационно-коммуникативные технологии". В настоящее время общепризнанным определением считается следующее:

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой овладение технологией работы в интегрированной среде мультимедиа, реализующей дальнейшее развитие идеи ассоциативно связанной информации, получаемой, обрабатываемой и предъявляемой в различных формах с учётом психолого – педагогических основ использования средств – ИКТ в учебном процессе.

Бесспорно информационные технологии давно используются в российском и зарубежном образовании. Однако, следует отметить, что в настоящее время складывается многоуровневая система представления информации на различных носителях, в которой тесно взаимодействуют традиционные и новые информационные технологии, которые служат хорошим подспорьем учителю в его нелегком труде.

Информационно-коммуникативные технологии- это необходимый элемент современного образования. Её необходимость обусловлена следующими факторами:

- ИКТ нужны для формирования информационного общества;

- Использование ИКТ влияет качественные изменения в структуре образовательных систем и в содержании образования.

Структура ИКТ

Для ряда отечественных педагогов структура информационно-коммуникативных технологий в образовании остается неясной. В настоящее время многие современные образовательные программы базируются на ИКТ-компетентности преподавателей.

ИКТ-компетентность – использование различных информационных инструментов и эффективное применение их в педагогической деятельности.

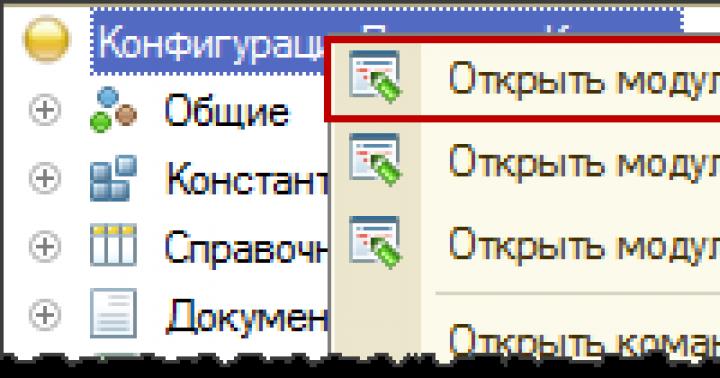

Учителя должны уметь в своей работе пользоваться основными структурными элементами информационно-коммуникативных технологий. Структура ИКТ отражена на рисунке 2.

Изучив структуру ИКТ, можно выделить следующее:

- Интернет является одним из ключевых элементов;

- Использование интерактивных источников информации очень важно в рамках ИКТ;

- Организация занятий с использованием таких элементов ИКТ, как телеконференции расширит не только кругозор и улучшит УУД учащихся, но и позволит повысить ИКТ-компетентность учителя.

Рисунок 1. Структура информационно-коммуникативных технологий

В настоящее время на практическом опыте доказано, что информационно-коммуникативных технологии или ИКТ имеют ряд важных дидактических возможностей, к числу которых можно отнести:

- возможность оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема, любой формы представления;

- хранение информации в памяти ПК или ноутбука в течение необходимой продолжительности времени, возможность ее редактирования, обработки, вывода на печать и т.д.;

- возможность доступа к различным источникам информации через систему Интернет, работы с этой информацией;

- возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме реального времени, компьютерных аудио-конференций и видеоконференций;

- возможность перенести добытые материалы на свой носитель, вывести на печать и работать с ними так и тогда, как это необходимо пользователю .

Функции ИКТ

Информационно-коммуникативных технологии обладают рядом функции, которые и определяют роль ИКТ в развитии современного образования. Самыми важными функциями ИКТ являются дидактические. Дидактические функции ИКТ представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Дидактические функции ИКТ

Как мы видим ИКТ обладает очень полезными дидактическими функциями, каждая из которых позволяет улучшить образовательный процесс. При этом нельзя забывать и о том, что одной из функций ИКТ является стимул к саморазвитию педагога и возможность совершенствовать уровень УУД учащихся.

Отдельно следует выделить тот факт, что ИКТ важны для реализации таких общеучебных универсальных действиях, как:

- поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;

- фиксация информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки с целью дальнейшего использования записанного;

- структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;

- создание гипермедиа сообщений;

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;

- построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов.

Средства информационно-коммуникативных технологий(ИКТ)

Информационно-коммуникативные технологии не могут реализовывать свои функции без средств. Ключевые средства информационно-коммуникативных технологий представлены в таблице 1.

Таблица 1. Средства ИКТ

|

Средство ИКТ |

Описание средства ИКТ |

|

|

Компьютер, ноутбук |

Универсальное устройство обработки информации. ПК или ноутбук позволяют свободно обрабатывать любую информацию. Кроме того, при помощи Интернета компьютер помогает находить и перерабатывать необходимую пользователю информацию. |

|

|

Позволяет фиксировать на бумаге информацию найденную и созданную обучающимися или педагогом для обучающихся. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. |

||

|

Устройство для переноса картинок, фотографий на компьютер с целью дальнейшей обработки. |

||

|

Проектор |

Необходим для педагогической деятельности, так как повышает: уровень наглядности в работе преподавателя, дает возможность обучающимся представлять результаты своей работы всему классу, аудитории. |

|

|

Интерактивная доска |

Интерактивная доска представляет собой сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Специальное программное обеспечение для интерактивных досок позволяет работать с текстами и объектами, аудио– и видеоматериалами, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию. |

|

|

Устройства для записи визуальной и звуковой информации (фотоаппарат, видеокамера, телефон, планшет) |

Данные устройства относятся к ИКТ на основании того, что дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. |

|

|

Носитель информации (флешка, SSD) |

Используется для хранения и быстрого переноса информации от одного компьютера к другому. |

Рассмотрев ключевые средства ИКТ, важно отметить, что сам факт применения информационно-коммуникативных технологий позволяет оптимизировать процесс обучения. Это обусловлено тем, что техническая поддержка уроков создает более комфортные психологические условия, снимает психологические барьеры, усиливает роль учащихся в выборе средств, форм и темпов изучения различных тем школьной программы, повышает качество образования вследствие обеспечения индивидуального подхода в обучении .

Средства ИКТ очень важны для полноценной организации современного урока. Важно подчеркнуть, мультимедийные средства обучения помогают чётко выстраивать структуру урока, эстетически его оформлять.

План конспект урока с использованием ИКТ

План-конспект современного урока немыслим без использования информационно-коммуникативных технологий или, другими словами ИКТ. В настоящее время педагоги используют не только план-конспекты, но все чаще технологические карты урока.

В план-конспекте урока указывается перечень только тех информационно-коммуникативных технологий, которые применял педагог. Ниже приведен пример план-конспекта урока математики в первом классе, при проведении которого использовались информационно-коммуникативные технологии.

Тема: Ломаная линия и её звено (1 класс)

Тип урока : урок общеметодологической направленности.

Цель урока : Дать представление о понятиях: ломаная линия, звено ломаной, вершины, замкнутая ломаная, незамкнутая ломаная.

Задачи:

- познакомить учащихся с ломаной линией, её частями и видами.

- научить выделять ломаную линию среди других фигур.

- сформировать навыки правильного построения линий.

- развивать речь, внимание, память, мышление учащихся;

- развивать временные и пространственные представления.

- способствовать воспитанию здорового образа жизни, пунктуальности любви к предмету.

Планируемые результаты:

- знать и понимать что такое ломаная линия;

- успешно определять звено ломаной, вершины;

- знать что такое замкнутая и незамкнутая ломаная.

- сравнивать свои выводы с текстом учебника;

- проверять правильность выполнения задания;

- работать в паре.

Оборудование: Компьютер с мультимедийным проектором, презентация, учебник: М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова "Математика" 1 класс Часть 1, наборные полотна, счётные палочки, линейка, карандаш.

Структура урока:

- Организационный.

- Актуализация знаний.

- Работа по теме урока.

- Физкультминутка.

- Самостоятельная работа.

- Закрепление изученного материала.

- Рефлексия.

- Домашнее задание.

Ход урока:

|

Этап урока |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

|

|

Организационный этап |

До урока класс разделён на 3 группы. Так как в классе 29 человек, то сформированы 2 по 9 и одна группа численностью 10 человек. Учитель: Здравствуйте ребята. Рада Вас видеть на уроке математике по теме "Ломаная линия. Звено ломаной". Почему вы не заняли свои места? |

Каждая группа заранее выбрала себе капитана. Команды получили названия: красные, жёлтые и белые. Со звонком группы выстраиваются у двери за капитаном, по цепочке. От порога класса по направлению к рабочему столу каждой группы по полу проложены 3 атласные ленты: красная, жёлтая, белая. Ленты не сгибаются, лежат прямо, но их длин не хватает, чтобы дойти до своего стола. Группам предлагается пройти и занять своё рабочее место наступая только на ленты "своего" цвета. Идут гуськом. Потом резко останавливаются. Учащиеся здороваются, но продолжают стоять. |

|

|

Актуализация знаний |

Почему вы не заняли свои места? Учитель: Почему не хватило ленты? Учитель: А можно я также ровно протяну каждую ленту вперёд и вы пойдёте по ней дальше до своего стола? Учитель: Что же делать? Как же нам начать урок? Учитель: Давайте так и сделаем. Учитель дает капитанам каждой команды по новой ленте. Учитель: Ну, вот мы и расселись. Давайте посмотрим на слайд 2. Я ваши ленты заменила линиями такого же цвета. Учитель: Посмотрите, вот так вы шли сначала. Что можете сказать про эти линии? Учитель: Как их можно продолжить? Откройте тетради. Начертите свою линию так, как вы её видите на экране, произвольной длины. Продолжите её. Учитель бегло осматривает работы. Учитель: Посмотрите на слайд 3. Учитель: Как называется Учитель: Но если мы так пойдём, то до места не дойдём, мешают парты. Я увидела в тетрадях нескольких учащихся вот такие примерно линии: Слайд 4. Учитель: Скажите, можно ли выбрать такой путь движением? Учитель: -Будет ли это прямолинейное движение? Учитель: А можно ли тогда такую линию назвать прямой? Учитель: Давайте подумаем, чем мы будем заниматься на уроке? Учитель: Вы почти угадали. Только эта линия называется по другому. У вас на столе лежат длинные сухие макароны. (На каждого члена группы). Возьмите их в руки и изогните так, как показано на слайде. Испуг, возглас, огорчение. Что случилось? Они сломались. Вот и мы также сломаем свою прямую линию и назовём её "ломаной". Итак, тема нашего урока: "Ломаная линия и её особенности". |

Учащиеся: Закончилась лента, её не хватило. Учащиеся: Она короткая. Учащиеся: Нет. Придётся лезть по партам или под ними, перепрыгивать через парты. Учащиеся советуются по группам. Посовещавшись, капитаны каждой группы дают ответы. Правильный ответ звучит так: Ленту можно продолжить, но её нужно согнуть, измять. Учащиеся изгибают их и прокладывают свои маршруты для групп. Учащиеся: Они прямые. Концы не ограничены, их можно продолжить. Учащиеся: Выполняют. Учитель бегло осматривает работы. Учащиеся: Прямолинейным. Учащиеся: Да. Учащиеся: Нет. Учащиеся: Нет. Учащиеся совещаются. После этого капитан каждой команды встает и озвучивает предполагаемое название темы урока. Правильный ответ: Мы будем заниматься изучением непрямой, кривой линии. Учащиеся в большинстве своем ломают макароны. |

|

|

Работа по теме урока. |

Учитель: Давайте поучимся отличать прямую линию от ломаной. Смотрим на слайд 5. Учитель: Подумайте в группах и выпишите в тетрадях: 1 группа: номера прямых линий; 2 группа: номера ломаных линий; 3 группа: номера не линий. Учитель: На слайде остаются линии №2,№5,№4. Как вы думаете, что общего у оставленных линий? Учитель: Можно ли сказать, что ломаные №2, №5 не ограничены в пространстве? Учитель: На всём ли своём протяжении ломаные неограниченны точками? Учитель: Посмотрите на слайд 6. Учитель: К какому выводу пришли? |

Учащиеся выполняют задание. Скорее всего у всех учащихся данный вопрос вызовет затруднение. Учащиеся: Да, т.к. на их концах нет точек. Учащиеся советуются в группах. Нет. В середине ограничены. Учащиеся: Ломаные линии состоят из отрезков. |

|

|

Физкультминутка |

А теперь небольшая разминка: А теперь, ребята, встали. Быстро руки вверх подняли, В стороны, вперед, назад. Повернулись вправо, влево, Тихо сели, вновь за дело. (Дети показывают ответы в движении (наклоны, повороты, ки, хлопки).) Видишь, бабочка летает Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком) Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) |

||

|

Самостоятельная работа |

Учитель: Как идёт девочка? Учитель: Прочитайте текст под рисунком. Учитель: Что вы узнали? Учитель: Посмотрите на экран на слайд 8. Подумайте, чем первая группа ломаных линий отличается от второй группы? Учитель: Ломаные первой группы называются незамкнутыми, ломаные второй группы – замкнутые. Откройте наборные полотна. Посмотрите на группу незамкнутых ломаных. Положите такие числа. Сколько звеньев у каждой ломаной линии. Учитель: Назовите самое меньшее количество звеньев? Учитель: Самое большое количество звеньев? Учитель: Как вы расставили числа? Учитель: Расставьте числа в порядке уменьшения. Учитель: Как называется такой порядок? Учитель: Посмотрите на группу замкнутых ломаных.На слайде – группа №2. Какие фигуры вы узнали? |

Учащиеся: Девочка идёт по ломаной линии. Учащиеся: Отрезки ломаной не лежат на одной прямой и называются звеньями. Концы каждого звена – вершины ломаной. Учащиеся: Одни линии могут продолжаться, ими можно дорисовать звенья, а другие – нет. Учащиеся: На наборных полотнах: Учащиеся: Три. Учащиеся: Шесть. Учащиеся: По увеличению, в порядке возрастания. Учащиеся: С самого большого числа – 6, до самого маленького – 3 Учащиеся: Убывание. Учащиеся: Треугольники (3 угла, 3 стороны), четырёхугольники (4 угла, 4 стороны), пятиугольники (5 углов, 5 сторон. |

|

|

Закрепление изученного материала |

Учитель: Вспомните, как правильно нужно чертить? (с. 38 учебника, внизу) Учитель: Прочитайте задание внизу страницы. Выполните его в тетради. Учитель: Капитаны, проверьте задание в группах. Кто ошибся? Почему? |

Учащиеся: Карандаш ведём, наклоняя в разные стороны, не отрывая руки, до вершины. Линейку держим, твёрдо прижимая к листу бумаги, левой рукой. (Выполнение задания) Учащиеся проводят анализ ошибок в каждой команде. |

|

|

Рефлексия |

Учитель задает обобщающие урок вопросы: Что нового мы сегодня узнали на уроке? Что вам помогло так много узнать о ломаных линиях? Где пригодятся ваши знания? Как вы работали на уроке? |

Учащиеся отвечают и дают оценку качеству своей работы. |

|

|

Домашнее задание |

Учитель: Спасибо за урок. А теперь запишите домашнее задание. Оно не простое. Вам нужно начертить замкнутую и незамкнутую ломаные линии по своему усмотрению и определить количество звеньев. |

Учащиеся записывают задание в тетради. |

Литература

- Беспёрстова Ирина Витальевна Организация учебного процесса с использованием информационных компьютерных технологий // URL: http://festival.1september.ru/articles/592048/

- Информационно-образовательная среда как условие реализации Федерального государственного образовательного стандарта В 3 ч. Часть 1 / Под редакцией Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011.

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212 // URL:

Типология современных методов применения средств ИКТ в системе общего образования

Софронова Н. В., проф. ИИО РАО, г. Москва

Под средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) будем понимать аппаратные и программные средства, предназначенные для реализации информационных процессов на основе использования вычислительной техники и сетевых технологий. В настоящей статье речь пойдет, прежде всего, об электронных средствах образовательного назначения, которые являются подмножеством программных средств ИКТ. К ним относят прикладное программное обеспечение (в настоящее время это приложения под Windows Microsoft Office) и электронные средства, специально предназначенные для использования в системе общего образования: системы поддержки процесса обучения (электронные учебники и энциклопедии (в том числе сетевые), тренажеры, электронные лаборатории и пр.) и системы поддержки процесса управления в школе (АРМ "Директор", АРМ "Библиотекарь", для составления расписания и пр.). В современных условиях будем различать следующие модели применения средств ИКТ в пределах системы общего образования:

В общеобразовательных учреждениях (школах, лицеях, гимназиях, интернатах и пр.);

В учреждениях дополнительного образования детей (дворцах и домах творчества детей и юношей);

В домашних условиях школьников (в рамках семейного обучения, внеклассной работы и пр.).

В учреждениях общего образования будем различать процессы обучения информатике и общеобразовательным дисциплинам, а так же управление образовательным процессов.

Методы и приемы применения средств ИКТ в процессе обучения информатике направлены на формирование компетенций в области информационной деятельности школьников, воспитание их информационной культуры. Рассматривая информатику в ряду с другими общеобразовательными дисциплинами, можно назвать общедидактические методы: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, исследовательские, коррекции знаний учащихся, стимулирования и мотивации обучения и др. Применение средств ИКТ вносит определенную специфику в известные общедидактические методы обучения. Так, объяснительно-иллюстративные методы при использовании мультимедийного проектора могут заметно повышать познавательную активность учащихся за счет увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности (анимация, звук, видео и другие мультимедийные эффекты). Когда учитель самостоятельно разрабатывает мультимедийный дидактический материал, он может использовать региональный краеведческий материал, что усиливает воспитательный момент урока.

Репродуктивные методы обучения при использовании компьютерных обучающих систем приобретают свойства личностно-ориентированного обучения, при котором учащиеся получают возможность выстраивать индивидуальные образовательные траектории в зависимости от успешности обучения и личностных психологических качеств (восприятия, памяти, мышления и пр.). В процессе работы с обучающими системами можно активизировать методы коррекции знаний учащихся, не затрачивая дополнительное время учителя. Эти средства образовательного назначения так же могут являться средством стимулирования и повышения мотивации обучения, а так же средством повышения познавательного интереса учащихся, поскольку известно, что для учащихся возможность поработать за компьютером дополнительное время является сильным стимулом.

Наряду с общедидактическими методами обучения на уроках информатики применяют частнометодические. Так, при изучении раздела "Алгоритмизация и программирование" применяют такие методы, как ролевое исполнение алгоритма, "черный ящик", приемы: усложнение задачи, "найди ошибку в алгоритме", таблица значений и др. (более подробно см. Софронова Н. В. Теория и методика обучения информатике. - М.: Высшая школа, 2004 г.).

На пропедевтическом уровне обучения информатике рекомендуется активизировать игровые формы обучения, например, информационные игры. Под информационными играми будем понимать игры, основанные на информационных процессах: передача, обработка, кодирование и декодирование информации и пр. Например, игры на передачу информации (в этих играх, как правило, задействованы невербальные каналы передачи информации). Дидактическое значение этих игр весьма высоко. Действительно, навыки передачи информации невербальными каналами (мимика, жест, поза, жестикуляция и пр.) имеют важное значение в повседневной жизни школьников, и будут иметь еще большее значение в будущей активной социальной и профессиональной деятельности. Однако в школе нет таких уроков, где бы школьников учили владеть этими способами передачи информации. Умение верно передать смысл сообщения не только словами, но и "общим выражением тела" очень пригодится учащимся в жизни, поэтому этому надо учить, в том числе, и на уроках информатики.

Например, шарады - это быстрые и зажигательные игры на угадывание, в которые можно играть самыми разными способами. В них могут играть всего несколько игроков или целый класс. Один игрок (или команда, в зависимости от того, какой вариант игры выбран) представляет какое-нибудь слово или фразу в пантомиме, в то время как остальные пытаются угадать, что он имел в виду. Представление можно проводить в полном молчании. Можно использовать условные движения - движения, о значении которых договорились заранее, показывающему пантомиму запрещено говорить.

Методы применения средств ИКТ при преподавании общеобразовательных дисциплин направлены на совершенствование процесса обучения в рамках заданной научной области знания. Если в процессе обучения информатике средства ИКТ могут выступать и как средство обучения и как объект изучения, то в процессе преподавания общеобразовательных дисциплин они могут являться только средством обучения. Названные выше общедидактические методы обучения так же будут иметь место и сохранят свою специфику, что в конечном счете будет способствовать повышению качества обучения школьников за счет увеличения познавательного интереса учащихся, возможности индивидуализации обучения, интенсификации методов коррекции знаний учащихся без увеличения рабочего времени учителя. Особо необходимо отметить увеличение доли исследовательских методов обучения, таких как метод проектов. Современные структура и содержание метода проектов ориентированы на активное применение средств вычислительной техники и сетевых технологий. Кроме того, особенностью метода проектов является его интеграционный характер, что позволяет усилить межпредметные связи общеобразовательных дисциплин не только с информатикой, но и между собой.

Методы применения средств ИКТ в процессе управления образовательным процессом в школе ориентированны на совершенствование процесса управления. Здесь можно выделить следующие направления: управление персоналом, управление материально-техническим обеспечением, управление учебно-воспитательным процессом, управление информационными ресурсами. Для каждого из указанных направлений разработаны специальные электронные средства. Для совершенствования процесса управления персоналом - системы типа "Отдел кадров". Для совершенствования процесса управления материально-техническим обеспечением - системы типа "Склад", для учебно-воспитательного процесса - "Расписание", для информационного обеспечения - "Библиотека" и школьные сайты. Основными методами работы с этими системами являются информационно-поисковые и аналитические.

В пределах модели применения средств ИКТ в учреждениях дополнительного образования детей будем выделять две основные области: ИКТ как объект изучения и активизации познавательной деятельности детей и как средство совершенствования процесса управления. Основным отличием системы дополнительного образования детей от системы среднего образования является отсутствие единых обязательных государственных стандартов на содержание образования. Эта особенность привносит качественные изменения в методы применения средств ИКТ. Рассматривая средства ИКТ как объект изучения можно отметить свободу педагога в выборе направления учебной деятельности детей. Учитывая, что в учреждения дополнительного образования дети приходят добровольно (в отличие от школ, куда дети приходят в обязательном порядке), педагог особое внимание уделяет методам стимулирования и мотивации обучения. В выборе содержания образования он исходит из запросов и интересов школьников, более активно реагируя на инновации в области развития ИКТ. Таким образом, содержание образования не дублирует школьный курс информатики, а расширяет и углубляет его. Безусловно, педагог может применить все известные методы обучения информатике, однако приоритетными остаются методы стимулирования и мотивации обучения, исследовательской деятельности (поскольку внеурочная работа позволяет более эффективно применять нелинейные методы обучения, каковыми являются исследовательские), игровые формы организации занятий.

Методы применения средств ИКТ в процессе управления образовательным процессом в учреждениях дополнительного образования детей ориентированны на совершенствование системы работы с одаренными детьми в различных областях деятельности. Они в большей части соответствуют описанным выше для управления в учреждениях полного среднего образования. Вместе с тем здесь тоже необходимо указать на определенную специфику. Известно, что учреждения дополнительного образования детей довольно обособленны от системы общего образования и друг от друга. Условия самофинансирования вынуждают учреждения дополнительного образования детей более активно сотрудничать с социальным окружением: детьми и их родителями. Вместе с тем в каждом таком учреждении накоплен уникальный опыт работы с одаренными детьми, многие педагоги работают по авторским программам. Все это достойно обобщения и распространения, чему могут способствовать средства ИКТ и, прежде всего, сетевые технологии. Создание единой информационной образовательной системы регионов и России позволит аккумулировать и тиражировать опыт многих педагогов. Таким образом, в системе дополнительного образования детей, кроме названных выше методов обучения информатике и управления образовательным процессом, можно назвать методы распространения передового педагогического по работе с одаренными детьми, интеграции различных общеобразовательных систем.

Методы применения средств ИКТ в условиях домашнего обучения ориентированны на индивидуализацию процесса обучения школьников, их социальную адаптацию. Для использования в домашних условиях разрабатывается большое количество обучающих систем типа "Домашний репетитор" по всем общеобразовательным дисциплинам. Встроенные технологии обучения в таких системах имеют репродуктивный характер, основное их назначение -подготовка к выпускным или вступительным экзаменам, повторение пройденного в школе учебного материала. Кроме того, имея дома компьютер, школьник получает возможность более эффективно и качественно выполнять домашние задания (готовить рефераты и пр.). В этом случае средства ИКТ являются средством индивидуализации обучения и совершенствования учебной деятельности школьников. Как средство социальной адаптации школьников средства ИКТ выступают, когда ученики общаются друг с другом посредством Интернет. Сетевые технологии - это мощное средство социальной активности, мобильности и инициативности. Имея дома свободный доступ в Интернет ребенок получает возможность участвовать в сетевых проектах, получает доступ к разнообразной информации, получает возможность проявить социальную активность. Безусловно, школьник должен быть готов к восприятию любой информации (в том числе негативной). Для правильного восприятия любой информации у него должно быть развито критическое мышление, на что особое внимание необходимо уделять всем учителям и родителям.

Подводя итог, отметим, что применение средств ИКТ в системе общего образования, прежде всего, направлено на совершенствование существующих технологий обучения и управления. Вместе с тем необходимо отметить, что они привносят в известные методы обучения и управления специфический момент за счет усиления исследовательских, информационно-поисковых и аналитических методов работы с информацией. Средства ИКТ являются эффективным средством повышения познавательного интереса учащихся, создают условия для построения индивидуальных образовательных траекторий школьников. Применение средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе, особенно в домашних условиях, требует развитости критического мышления, на что необходимо уделять специальное внимание учителям и родителям. Применение сетевых технологий в системе общего образования способствует интеграции общеобразовательных учреждений различного типа, распространению передового педагогического опыта. Кроме того, использование средств ИКТ в качестве объекта обучения порождает новые методы обучения - частнометодические методы обучения информатике.

Разделы: География

Один из существующих в настоящий момент подходов описан в работе А.С. Баранова (1). В качестве критерия для выделения типов специализированных компьютерных программ он выбрал вид учебной деятельности и на основании этого выделил:

- Обучающие компьютерные программы, которые содержат помимо тренировочных упражнений информационные кадры презентации нового учебного материала и средства поддержки обучения в виде подсказок, ключей и правильных ответов. К обучающим программам можно также отнести программы исследовательского типа, позволяющие моделировать определенные процессы и действия.

- Тренировочные компьютерные программы, используемые преимущественно в режиме индивидуальной самостоятельной работы обучаемых, представляют собой объединенные в учебные блоки серии упражнений для выработки прочных навыков владения определенным учебным материалом. К тренировочным программам относится подавляющее большинство игровых обучающих программ.

- Контролирующие компьютерные программы предусматривают наряду с сериями упражнений тестового характера наличие средств учета количества ошибочных ответов, регистрацию времени выполнения заданий и выставление итоговой отметки на основе подсчета баллов.

- Комбинированные компьютерные программы – это обучающие либо тренировочные программы, содержащие модуль контроля .

Кроме того, А.С. Баранов описывает типологию в зависимости от этапа работы над учебным материалом: для презентации учебного материала, для тренировки и закрепления материала, для соревновательного этапа контроля. . Из подобных классификаций выпадают программы MS Office, программные продукты общекультурного и предметного значения (электронные издания: “Флот во славу России”, “Коллекция космических снимков России”, “Школьная геоинформационная система – Живая география”, “Большая энциклопедия географических карт. Карта мира”, “Россия”, туристические путеводители, справочник стран “Весь мир на ладони”, “Цифровой атлас Москвы и Московской области”).

В преподавании географии могут использоваться не только программные продукты, но и другие компьютеризированные средства: цифровая лаборатория “Архимед”, бытовые GPS-приемники. А так как речь идет о средствах, используемых в процессе обучения, мне видится целесообразным взять за основу их классификации подходы В.П. Голова.

Согласно его классификации средств обучения, признаком, позволяющим определить принадлежность предмета к определенному типу, является наличие в нем обучающих и воспитывающих свойств.

Таким образом, компьютерные средства обучения в зависимости от назначения могут подразделяться на два класса:

- Средства, являющиеся источником знаний;

- Средства, способствующие формированию практических умений и навыков, закрепляющие теоретические знания.

К средствам, являющимся источниками знаний, будут относиться:

- информационно-справочные средства (мультимедийный справочник стран мира “Весь мир на ладони”, мультимедиа-энциклопедия “Россия”, “Туристический атлас мира”, “Энциклопедия подводного мира”, “Вокруг света”), т.е. программные продукты, дающие справочную информацию в виде текста, статистики, набора иллюстративного материала;

- средства для виртуального изучения натуральных объектов (“Москва”, “Московские прогулки. Архитектура. История”, “Санкт-Петербург”, “Золотое кольцо России”, разнообразные туристические путеводители, например “Малайзия. Истинная Азия”, - это средства, помогающие провести экскурсию, совершить путешествия, не выходя из класса;

- средства учебного назначения (мультимедийные учебники “География. Начальный курс”, “География. Наш дом – Земля”, “География России. Природа и население. 8 класс”, “География России. Хозяйство и регионы”, “Экономическая и социальная география мира”) содержат в себе систематизированный материал, определенный программой обучения и расширяющий возможности по организации познавательной деятельности учащихся;

- картографические средства обучения (“Карта мира”, “Цифровой атлас Москвы и Московской области”, Школьная геоинформационная система “Живая география”, “Коллекция космических снимков России”, MS Map Point, MS Map Excel) позволяют организовать динамическое изучение картографических изображений.

К средствам, способствующим формированию практических умений и навыков, закрепляющим теоретические знания, относятся:

- средства, позволяющие производить исследования (цифровая лаборатория “Архимед”, GPS-приемники);

- средства контроля знаний (“ЕГЭ по географии”);

- средства для построения цифровой карты (“Коллекция космических снимков России”, Школьная геоинформационная система “Живая география”);

- средства для обработки статистической, текстовой и другой информации (средства MS Office);

- средства повышения познавательного интереса на основе компьютерных игр (“Дракоша и занимательная география”).

Подобная классификация позволяет отбирать и использовать электронные издания в соответствии с дидактической целью урока, что в свою очередь повышает его эффективность.

Литература

1. Баранов А.С., Суслов В.Г., Шейнис А.И. Компьютерные технологии в школьной географии. – М.: Издательский Дом “Гентер”, 2004, - 80с.

«Интерактивные методы» - Интерактивный метод. Интерактивные подходы. Проводите интерактивное упражнение на закрепление материала («каждый учит каждого»). Интерактивные методы для online-занятий (Рулиене Л.Н. [email protected], www.ruliene.bsu.ru). Методы обучения отражают форму взаимодействия преподавателя и студентов. Интерактивная лекция.

«Информационное обеспечение» - Федеральный, Региональный компонент. Дифференци рованный подход. Состав информационного обеспечения процесса обучения. Содержание образования. Учебники. Введение. Образова тельный мониторинг. Время (оптимальный учебный план школы). Итоговые показатели внутришкольного образовательного мониторинга. Итоговый:Контроль, Самоконтроль,Анализ.

«Интерактивные технологии» - Социализирующий потенциал образовательных технологий Татьяна ивановна Чупановская. Интенсификация процесса обучения. Начальные классы. П. Коэльо. Игра. Социализирующие возможности интерактивных технологий. Процесс образования. Социализирующие возможности технологии Дебаты Тамара Артёмовна Киселёва. Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта.

«Технологии Web 2.0» - Learning 2.0. Informal learning Social learning Learning on-demand. Использование технологий web 2.0. в корпоративном обучении. Блог также подталкивает к обратной связи и вопросам к каждому из участников группы. Применение технологий Web 2.0 в корпоративном обучении. Может быть платным или бесплатным (свободно распространяемым).

«ИОС школы» - Конструируем ИОС с е-УМК основная ступень. Конструируем ИОС: началка. Ресурсы ИОС региона. Книга Компьютер Облако образовательных сервисов Цифровое образование региона. 1980-2000. ИОС 2020: традиции + инновации доступные для каждого. ЭОР к параграфам. Конструкты ИОС. Модернизация инфраструктуры школ.

«Программа информатизации» - Количество учителей школы – 30 Количество учителей, прошедшие курсы ИКТ компетенции – 16. Достигнутые результаты в ходе реализации программы информатизации школы. Обмен опытом методики работы с АРМом учителя предметника. Предложенная программа призвана решить заявленные проблемы. Воробьёва Светлана Владимировна.

Всего в теме 30 презентаций

На современном этапе развития общества доминирующим видом деятельности становится процесс информатизации - информационный обмен на основе с

На современном этапе развития общества доминирующим видом деятельности становится процесс информатизации - информационный обмен на основе средств коммуникационных связей. Одним из направлений этого процесса является внедрение средств новых информационных технологий в систему многоуровневого высшего образования.

По словам Ю. С. Карабасова: «Информатизация образования включена в число приоритетных направлений государственной политики. Можно прямо сказать, что развитие российского образования напрямую зависит от того, насколько широкомасштабно мы сумеем внедрить технологии электронного обучения, от разработки и внедрения новых методик организации образовательного процесса, создания и использования электронной педагогики, внедрения новых подходов к управлению».

Для современного мира характерна тенденция объединения образовательных и информационных технологий и формирование на их основе и на базе Интернет-технологий принципиально новых интегрированных технологий обучения. Происходят не только количественные изменения, определяющиеся объемом информации, перерабатываемой компьютером, но и качественные, в частности, использование персональных компьютеров для электронного обучения. В качестве средств информационно-коммуникационных технологий используются:

Электронные носители для учебно-методических материалов (электронные учебники, справочники, энциклопедии);

Автоматизированные обучающие системы, которые трансформируются в интеллектуальные обучающие системы;

Интегрированные учебно-исследовательские среды для обучения профессиональным знаниям;

Специальные программные средства для развития логического и творческого мышления;

Виртуальные тренажеры для приобретения сложных навыков и умений;

Инструментально-программные средства для дистанционного обучения.

В связи с этим создание образовательных электронных изданий, в том числе, интерактивных и мультимедийных электронных учебников, учебно-методических комплексов находится в центре внимания специалистов образовательных учреждений.

Успешное создание и использование электронных учебных ресурсов должно начинаться с анализа целей обучения, дидактических возможностей передачи информации с помощью компьютера, требований к технологиям обучения с точки зрения обучения конкретным дисциплинам. При планировании и разработке курсов необходимо принимать во внимание, что основные три компонента деятельности педагога (изложение учебного материала, практика, обратная связь) сохраняют свое значение и в электронных ресурсах.

Содержание электронного обучения должно удовлетворять государственному образовательному стандарту, быть педагогически обосновано, систематизировано, и может состоять из программы, электронного учебника и комплекса тестов. При этом электронный учебник должен удовлетворять дидактическим принципам: активности; самостоятельности; сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной работы; мотивации; связи теории с практикой; эффективности.

Электронный учебник должен, сохраняя все возможности печатных учебников, обладать принципиально новыми качествами, обеспечивающими новые формы структурированного представления больших объемов информации, возможности эффективного поиска, высокий уровень наглядности, иллюстративности и интерактивности. Структура электронного учебника обусловливается, в частности, его использованием для организации самостоятельной работы и должна четко определять, какие именно разделы и в какой последовательности должны быть изучены, и демонстрировать их взаимосвязь. Учебник должен максимально облегчить активное понимание и запоминание основных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения слуховую и эмоциональную память за счет использования компьютерных эффектов. В учебном материале электронного издания должны быть отражены новейшие научные и технологические достижения в предметной области.

Кроме того, при разработке электронных учебных изданий должны эффективно использоваться последние достижения современной компьютерной техники и информационных технологий. В то же время используемая программированная среда, в которой создается электронное учебное пособие, должна быть простой и доступной преподавателю - создателю учебного пособия с тем, чтобы он мог в дальнейшем оперативно дополнять и изменять содержание учебного материала.

Подготовленный к изданию электронный учебник должен, кроме прочего, отвечать следующим требованиям:

Приоритет учебных целей (выбор вариантов представления учебного материала, который направлен на эффективное изучение темы, даже в ущерб дизайну и легким техническим решениям);

Информация должна быть структурирована и представлять собой законченные фрагменты дисциплины с ограниченным числом новых понятий;

Единый стиль представления материала;

Каждый фрагмент, кроме текстовой, должен содержать информацию аудио- или видеоряда;

Наличие перекрестных ссылок, сокращающее время поиска необходимой информации;

Дружественный интерфейс, обеспечивающий коммуникацию обучаемого с преподавателем и компьютером;

Легкость навигации и наличие всплывающих подсказок;

Возможность копирования и распечатки информации;

Возможность подключения специализированных словарей.

Электронный учебник должен поддерживать процесс обучения в соответствии с принципами, указанными выше. Эти принципы определяют модульную структуру электронного учебника, который содержит :

1. Теоретико-справочный модуль, предоставляющий информацию и ее поиск.

2. Вопросно-разъяснительный модуль, обеспечивающий управляемую работу обучаемого по выработке понимания путем разъяснения информации, постановки вопросов для самооценки знаний и контрольных вопросов, демонстрационных примеров.

3. Модуль выработки умения выполнять типовые задания.

4. Модуль выработки навыков, позволяющий распространить опыт выполнения типовых заданий на выполнение более сложных, когда выполняются не только типовые задания повышенной сложности, но и задания, которые могут быть сведены к типовым.

5. Модуль заданий на самостоятельную работу.

6. Модуль контроля знаний, как средства анализа текущего уровня знаний обучаемого и его повышения до требуемого путем управления процессом обучения.

Такая структура электронного учебника является инвариантной к изучаемой дисциплине и отражает формальное деление процесса обучения на следующие этапы:

Овладение информацией;

Выработка понимания;

Выработка умений практического использования информации;

Выработка навыков практического использования информации;

Выполнение плановых заданий;

Итоговый контроль знаний.

Кроме итогового контроля знаний, каждый модуль обладает контролирующими функциями, позволяющими поэтапно выявлять пробелы в знаниях и корректировать процесс обучения поэтапно.

Таким образом, дидактический процесс с использованием электронного учебника представляется в виде последовательности операций, каждая из которых позволяет достичь требуемого уровня знаний на соответствующем этапе обучения.

При использовании электронных учебных пособий происходит не только репродуктивная деятельность студентов, но и абстрактно-логическая, что способствует лучшему осознанию и усвоению учебного материала. В значительной мере успех зависит и от поставленной задачи: так, например, если целью обучения является освоение практических приемов и навыков, то внедрение обучения с использованием информационных технологий и интерактивных мультимедиа-программ ждет несомненный успех. На несколько меньший успех можно рассчитывать в случае глубокого изучения каких-либо специальных проблем и активизации собственной творческой мысли обучаемого, поскольку традиционные методы обучения часто подразумевают диалоги, плодотворные дискуссии, которые, по всей видимости, могут в некоторых случаях пробудить и оживить непредсказуемые человеческие факторы, благотворно влияющие на процесс познания. Применение многоуровневых электронных учебных изданий делает возможным, составляя собственную траекторию изучения предмета, реализацию индивидуального обучения как в системе очного и заочного высшего образования, так и при дополнительном дистанционном обучении; позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.

С точки зрения деятельностного подхода в преподавании наибольший объем изучаемого материала усваивается в действии. Следовательно, электронные учебные пособия с успехом могут создавать сами студенты, так как в процессе разработки студент сможет оперировать большим количеством не только теоретического материала по предмету, но также будет составлять практические и проверочные задания, контрольные тесты и др.

Для студента процесс разработки электронного учебного пособия связан, в первую очередь, с осознанием и пониманием охватываемого пособием материала. Включаясь в процесс конструирования, студент тщательно изучает теоретический материал предмета, по которому создается учебник и реализует на практике знания, полученные в курсе компьютерных дисциплин.

В настоящее время для создания электронных учебников существует большое количество программных средств, позволяющих создавать электронные мультимедийные учебники с широкими функциональными возможностями. Это и традиционные алгоритмические языки, и инструментальные средства общего назначения, и средства мультимедиа, и гипертекстовые и гипермедиа средства (HTML, DHTML, PHP и др.), и технологии Мacromedia Flash и MS Agent, и др.

По отношению к используемым технологиям электронные издания можно разбить на две категории. К первой относятся издания, предназначенные для корпоративного использования (в том числе и электронные учебные пособия). При создании таких электронных ресурсов можно использовать любые, даже нестандартные технологии. Ко второй относятся издания, публикуемые в Интернет. При их разработке следует ориентироваться на минимальные требования, предъявляемые к используемым аппаратным и программным средствам и придерживаться консервативной позиции в области используемых технологий.

При выборе средств разработки необходимо оценивать наличие аппаратных средств определенной конфигурации и сертифицированных программных систем; учитывать назначение разрабатываемого ресурса, необходимость модификации и дополнения, ограничение на объем памяти и др.

Таким образом, изучение средств создания электронных учебников играет роль посредника во взаимодействии предметов, и средства выражения, формализованного представления их содержания.

Студенты могут демонстрировать разработанные электронные издания на конкурсах, научно-практических конференциях и представлять их на защитах курсовых и дипломных работ, на лекционных и практических занятиях. Подобная работа способствует активации учебной деятельности студентов и развитию профессиональных навыков.

1. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Электронный учебник - средство организации управляемой самостоятельной работы обучаемого по изучению математических дисциплин // Вестник МАИ. Т. 16. № 2. 2009.

2. Чугунова И.В. Электронные учебные пособия как средство активации учебной деятельности студентов (2005 г.). - URL: http://e-lib.gasu.ru/konf/nit/archiv/2005/3/4.html